1960年代〜70年代におけるロングモーン蒸溜所の技術的考察

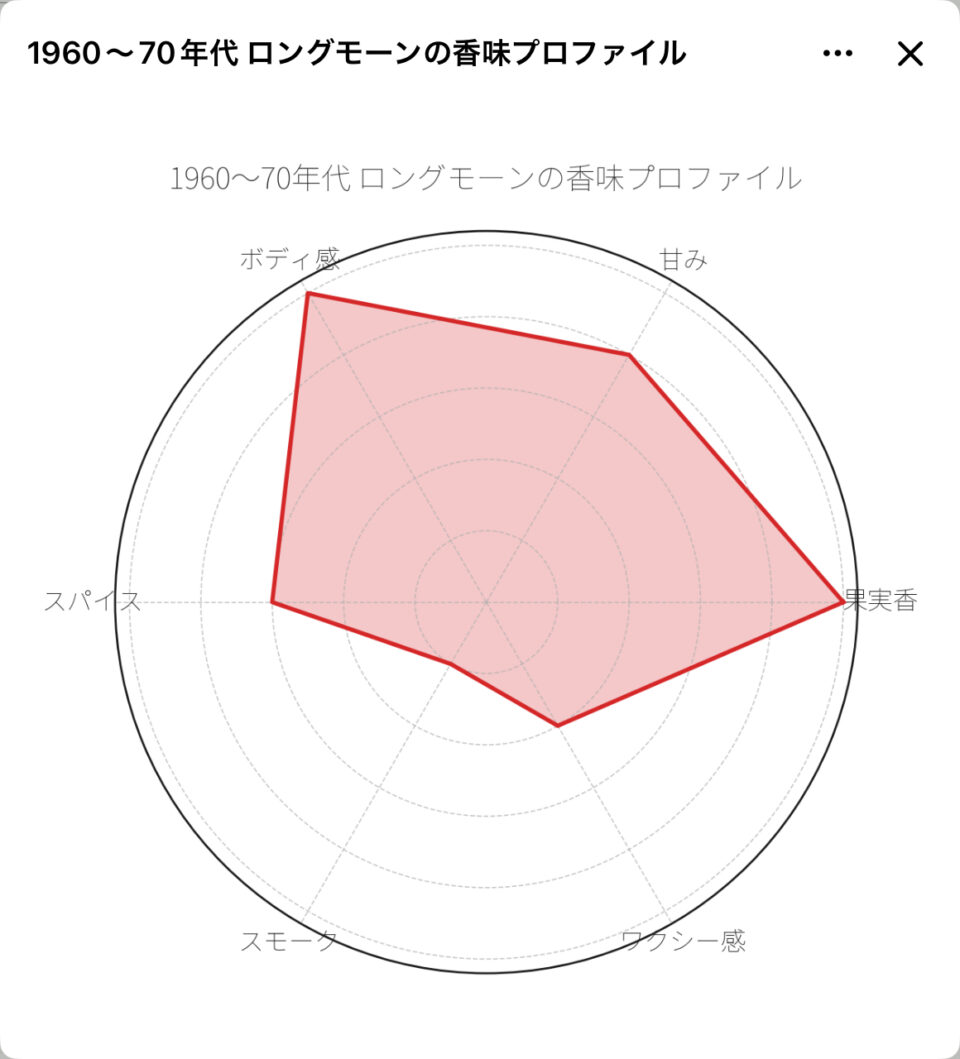

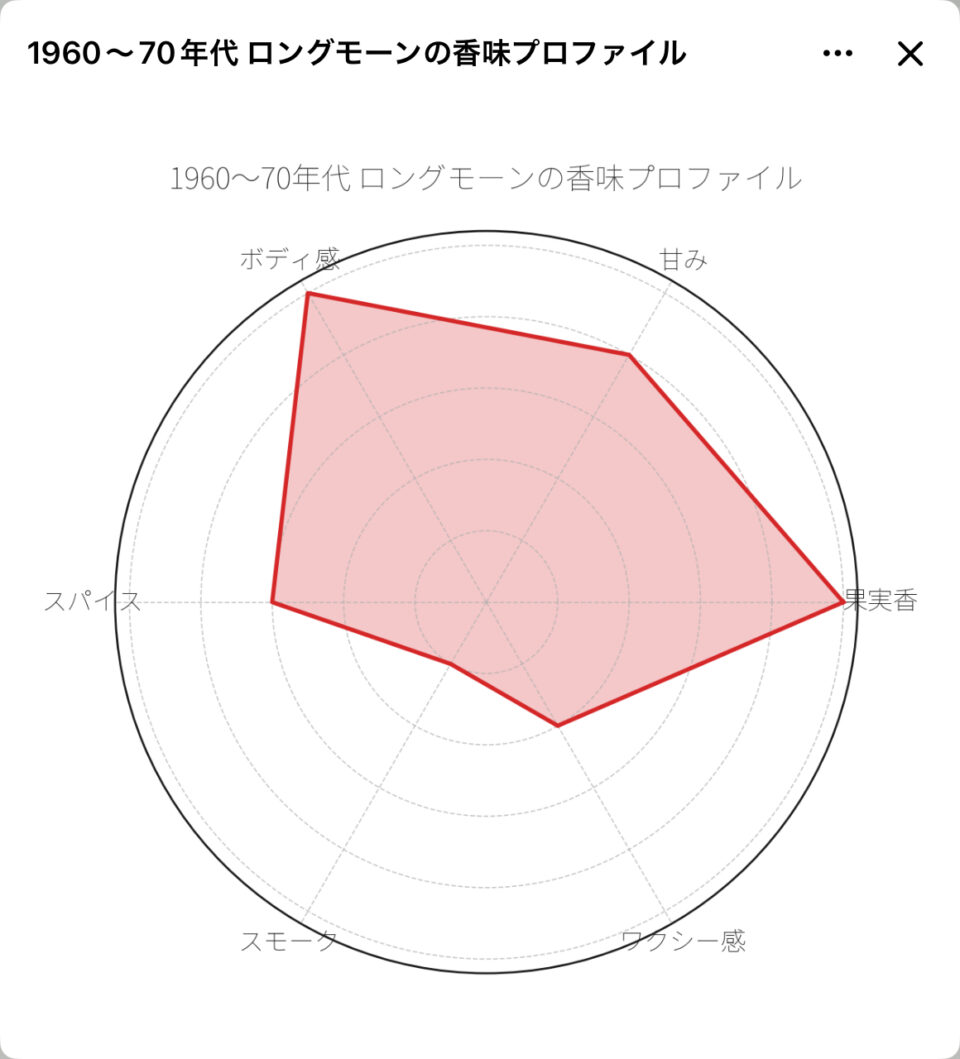

以下が、1960〜70年代蒸留ロングモーンの香味プロファイルを示した表です:

| 項目 | 評価(5点満点) | 特徴 |

| 果実香 | 5 | 青リンゴ、洋梨、柑橘、トロピカルフルーツなどの強いエステル香 |

| 甘み | 4 | 蜂蜜のような自然な甘みと果実の熟成感 |

| ボディ感 | 5 | 厚みのある口当たり、オイリーで重厚 |

| スパイス | 3 | 熟成由来のウッディさと軽いスパイス感(シナモン、クローブ) |

| スモーク | 1 | 1950年代からの移行でほぼ消失(ノンピート) |

| ワクシー感 | 2 | 初期ロットに見られる微かな蝋質(waxiness) |

香味特性(1960–70年代ロングモーンの風味)

以下に、上記の文章内容を要約・整理した「香味特性:1960〜70年代ロングモーンの風味特性一覧表」をご提示します。

1960〜70年代 ロングモーン香味特性表

| 香味項目 | 特徴の詳細 |

| 果実香 | 青リンゴ、洋梨、柑橘類、トロピカルフルーツ(マンゴー・パイナップル等)エステル類由来の豊かなアロマ |

| 甘み | 蜜のように滑らかで自然な甘さ長期熟成によるフルーツとオーク由来のバニリンの融合 |

| ボディ | 非常にオイリーで厚みのある口当たり直火蒸留と発酵由来の高級アルコールによる粘性 |

| スパイス | 長期熟成によって引き出されるシナモン・クローブ系のウッディなスパイス感ビターなチョコレート香も併存 |

| スモーキーさ | 1960年代初頭までは微かに残存(ピート乾燥由来)1960年代中期以降は実質ノンピートへ移行 |

| ワクシー感 | 一部ロットにて蝋質・ミネラル様のニュアンスが見られる(特に1964〜66年) |

| 発酵・蒸溜由来の個性 | 発酵時間約50時間、太いネックの直火加熱ポットスチルにより、リッチで芳醇な酒質を形成 |

| 全体の印象 | 「フルーツの年代」に相応しい華やかさと深み現代ロットとは一線を画す複雑で豊かなスピリッツ |

1960年代から1970年代前半に蒸留されたロングモーンのモルト原酒は、極めてフルーティでオイリーなリッチさを持つことで知られています 。ピートの影響がわずかに残っていた1950年代以前のロットと比べ、60年代以降のロットではピート香が消え、熟した果実のアロマが一層前面に出ています 。とりわけ1960年代後半の長期熟成ロットには新鮮なトロピカルフルーツやシトラス系の香りが層を成し、口当たりはオイリーでコク深く、スムーズな甘みが特徴です 。この時代のロングモーンは「驚くほどのフレッシュフルーツの香りと口中に広がるオイリーなリッチさ」を備えたスピリッツであり、蒸溜所史上屈指の品質と評価されています 。実際、専門家からも「ロングモーンはスコットランド屈指の蒸溜所であり、その華やかでフルーティなウイスキーは密かに語り継がれてきた『隠れた宝石』である」と評されています 。

なお、1960年代初期まではモルト原料にわずかなピート乾燥が用いられていた影響で微かなスモーキーさやワクシー(蝋質)なニュアンスも感じられました 。しかし1960年代前半までにピート乾燥は廃止され(ブレンデッド用需要に合わせたスタイル転換)、それ以降のロットではピート香はほぼ消失しています 。ピート由来のフェノール類が極微量となったぶん、モルト由来のマルティーな穀物香や発酵由来のエステリーな果実香が際立つスタイルへと進化しました 。

この時代のニューポット(新造スピリッツ)は厚みのあるボディとオイリーな質感を備えています。発酵時間は約50時間程度と中庸で、発酵生成物である高級アルコール類やエステル類がしっかり生成されます 。加えて、当時のロングモーンは太いネックを持つ銅製ポットスチルを直接石炭火で加熱して蒸留していたため(1994年まで直火加熱を継続) 、蒸留時の強力な加熱により蒸留液中でメイラード反応が進み、重厚で奥行きのあるフレーバーが形成されていました 。直火蒸留はスピリッツに「深みと重量感を与える」ことが報告されており 、実際ロングモーンもブレンダー達から「アロマ豊かでスパイシーかつ甘みを備えたエクスプレッシブなスペイサイドモルト」として長年重用されてきました 。

総じて1960–70年代に蒸留・熟成されたロングモーンの香味特性をまとめると、芳醇な果実香(青リンゴや洋梨、柑橘)、蜜のような甘み、オイリーでコクのあるボディを持ち、加えて長期熟成によるウッディなスパイスやチョコレート様のニュアンスが調和した複雑さが挙げられます。この「フルーツの年代」のロングモーンは、専門家からも「最も華やかなフルーツ感を持つウイスキーの一つ」として賞賛されており 、現代のロットと比べても際立った風味の濃さと奥行きを示します。

生産背景(原料・製麦・発酵・蒸留・熟成)

以下に、上記の内容をわかりやすく整理した表を作成しました。これは1960年代〜70年代初頭におけるロングモーン蒸溜所の原料大麦と製麦方法の変遷を視覚化したものです。

表:1960〜70年代 ロングモーンの原料大麦と製麦の変遷

| 項目 | 1960年代前半 | 1960年代後半 | 1970年以降 |

| 大麦品種 | 在来品種(Bere系、Proctorなど) | ゴールデン・プロミス(1968年導入)*推定 | ゴールデン・プロミス主体 |

| 製麦方法 | 自社フロアモルティング | 同左(最終期) | 外部製麦業者(サラディン式/ドラム式) |

| 乾燥燃料 | コークス主体+少量ピート | コークスのみ(実質ノンピートへ移行) | 完全ノンピート乾燥 |

| 香味傾向 | 微かなスモーキーさ/ナッティー/ワクシー感あり | 果実感の増幅、軽くミネラル様要素も | よりクリーンで果実重視、ピート・蝋感は消失 |

この表は、ゴールデン・プロミス(Golden Promise)の使用開始が「1968年から順次導入→1970年以降主力化」と推定される根拠と、それに伴う麦芽製造・香味スタイルの変化を対比的に示しています。

原料大麦と製麦方法

原料大麦品種: 1960年代当時、スコットランドのモルト用大麦品種は大きな転換期にありました。1965年に育種された二条春大麦「ゴールデンプロミス(Golden Promise)」が1968年から本格的に栽培・供給開始され 、1970年代には英国のモルト大麦作付の最大90%を占めるまでに普及しました 。ロングモーン蒸溜所もこの潮流に沿い、1968年以降に収穫されたゴールデンプロミス種の大麦を順次使用していったと考えられます(当時同蒸溜所が属したグレンリベット社の系列蒸溜所でもゴールデンプロミスが採用されていた)。実際、ロングモーンの自社フロアモルティングが稼働していた1970年まではモリィ産(スペイサイド地域)の地元大麦を使用し 、1970年以降は外部の製麦業者からモルト供給を受けるようになります 。1970年にフロアモルティングを停止した後は、近隣のベンリアック蒸溜所の製麦所などから原料モルトを調達し始めました 。ちょうどその時期には既にゴールデンプロミスが主流品種となっていたため、1970年代ロングモーンの仕込み麦芽はゴールデンプロミス主体だった可能性が高いと言えます。実際ロングモーンでも1970年にモルト原料の調達方法が変わりましたが(品種や製麦環境の変化)、スピリッツの基本キャラクターに大きな変化は生じなかったと分析されています 。つまり、1960年代後半から70年代前半にかけて使用された大麦品種の移行(在来種→ゴールデンプロミス)よりも、後述する発酵・蒸留条件の方が香味への影響は大きかったと考えられます。

製麦・乾燥方法: ロングモーン蒸溜所は創業以来伝統的なフロアモルティング設備を有し、1970年まで自前のモルティングフロアで麦芽製造を行っていました 。フロアモルティング時代、麦芽の乾燥には主に無煙炭(コークス)を熱源とし、ごく少量のピートを併用していた記録があります(当時のスペイサイド蒸溜所ではブレンド用にごく軽度のピート香を付与することがあった)。実際1950年代までのロングモーンには軽いピート香が認められたとの指摘もあり 、これはフロアモルティングでの微量のピート乾燥によると考えられます。しかし1960年代に入ると需要の変化に合わせピートの使用は削減され、1960年代後半には事実上ピートゼロのノンピーテッド麦芽が使われるようになりました 。1970年に自社製麦を停止した後は、近代的なサラディン式やドラム式製麦所からノンピート麦芽の供給を受けています 。以上より、1960年代ロングモーンの麦芽乾燥は主に石炭由来の乾燥(軽微なピート香)→1970年代以降は完全なノンピート麦芽という移行があったと言えます。

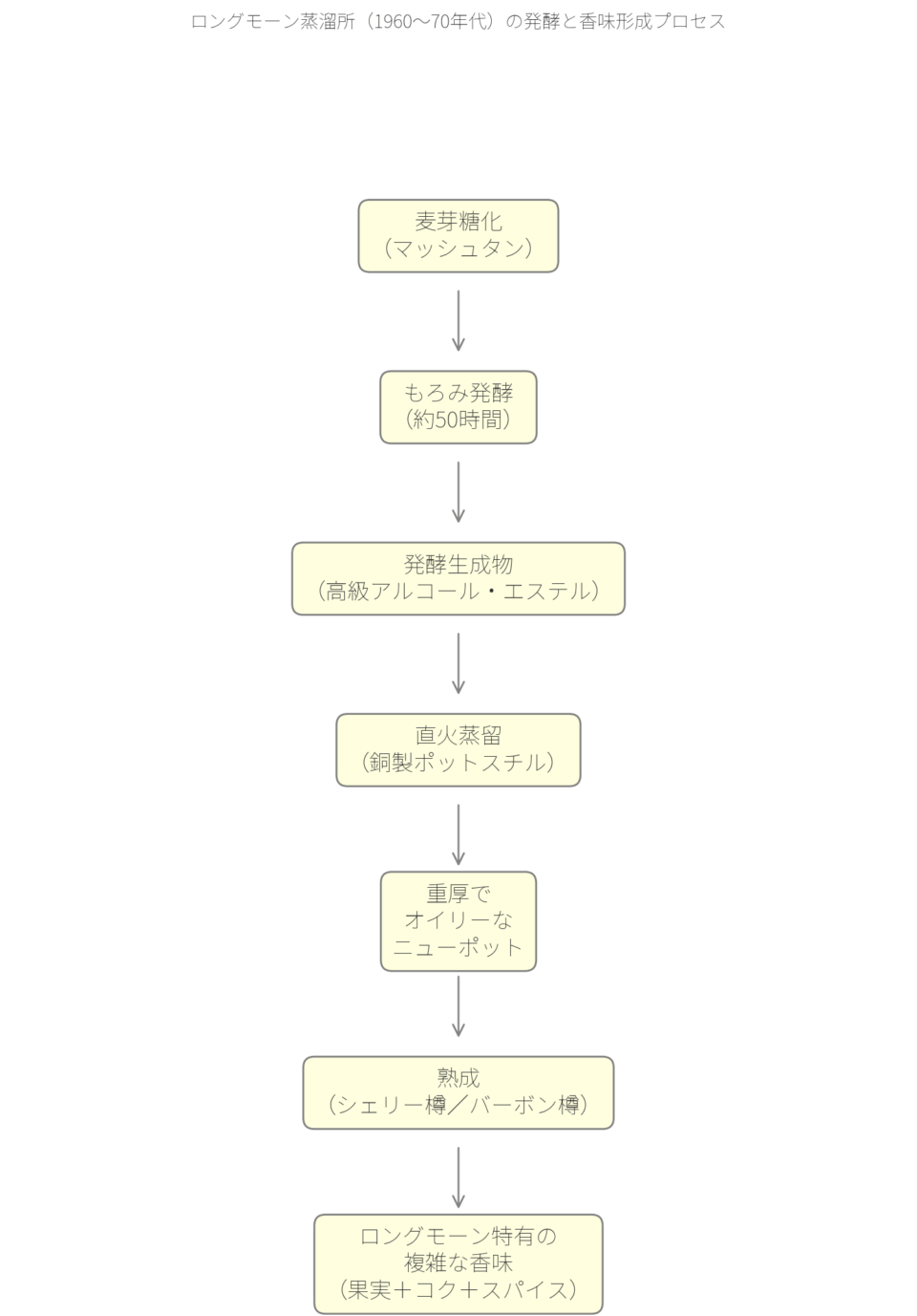

発酵と醪づくり

以下に、1960〜70年代におけるロングモーン蒸溜所の発酵と醪(もろみ)形成プロセスについての要点を「表形式」で整理し、さらに補足解説も付けています:

表:ロングモーン(1960〜70年代)の発酵・醪形成の特徴

| 項目 | 内容 |

| 仕込水 | バーンサイド湧水(Burnside Springs)を使用 |

| 糖化槽・麦汁形成 | 銅製マッシュタン、約8トン仕込み。適切な粉砕比により酵素活性を確保し、澄明度の高いウォートを抽出 |

| 発酵槽(ウォッシュバック) | オレゴンパイン製、容量約24,000リットル。温度保持性と微生物環境が安定 |

| 発酵時間 | 約50時間(中庸) |

| 酵母種 | DCL社製・M型ディスティラーズ酵母(乾燥酵母)。高マルトース発酵力と高アルコール耐性 |

| 香味特性(発酵由来) | ・ナッティー、オイリーな芳香(高級アルコール由来)・軽度なエステル香(青リンゴ、洋梨など) |

| 生成主成分 | ・イソアミルアルコール、1-プロパノール、酢酸イソアミル・微量のジアセチル(バター香)など副産物 |

| 発酵香の全体像 | フルーティさ控えめで、モルティーな厚みと青果実系の香りが共存。濃密なボディ形成に寄与 |

補足解説:

- 発酵時間50時間という設定は、香味バランス的に「モルト感を重視しつつ、エステルも中程度生成される」中庸設計であり、現代のハイエステルスタイル(72時間以上)とは異なります。

- **高級アルコール類(フーゼルオイル)はロングモーンの“オイリーで重厚なボディ”の形成に寄与します。特にイソアミルアルコール(バナナ香)**は短〜中時間の発酵で多く生成される代表格。

- エステル類は青リンゴ・洋梨系の果実香(例:酢酸エチル、酢酸イソアミル)として酒質に軽快さをもたらしています。

仕込水と糖化: ロングモーンでは地元のバーンサイド湧水を仕込水として使用し 、伝統的な銅製のマッシュタンで糖化を行います。糖化槽には約8トンの麦芽が仕込まれ、糖化液(ウォート)を抽出します 。得られた麦汁の澄明度や発酵効率は麦芽の粉砕具合にも依存しますが、幸い当時使用されたモルトは十分に乾燥・糖化酵素力を備えており、発酵に必要な発酵糖を安定的に供給していました。

発酵槽と発酵時間: 1960–70年代当時、ロングモーンの発酵槽(ウォッシュバック)は伝統的なオレゴンパイン(ダグラスファー)製で、容量約~24,000リットル級の木桶が複数設置されていたとされています(近年ステンレス新設) 。発酵時間は標準的なおよそ50時間程度で、これは短発酵(<50時間)と長発酵(>75時間)の中間に当たります 。50時間程度の中庸な発酵では酵母は糖を完全に発酵しきらないため、醪(もろみ)にはマルティーで穀物由来の風味が比較的色濃く残る一方、長発酵で生成される華やかなエステル(花や果物香)は中程度の生成にとどまります 。実際、短〜中発酵のウイスキーは「モルティーでナッティー(穀物系)の風味を強く持ち、長発酵させた場合に比べるとフローラルさやエステリーな果実香は控えめ」になると報告されています 。ロングモーンも発酵時間50時間前後ということで、発酵由来の香りは麦芽由来の穀物香や発酵中間体である高級アルコール類の芳香(青バナナ様やソルベント様の香り)が主体で、超長発酵で得られるトロピカルフルーツ系エステル(パイナップル香など)は控えめだったと考えられます。ただし、この適度な発酵長によってロングモーンは厚みのあるコク(高級アルコール由来)と心地よいフルーティさのバランスが取れた酒質となり、「オイリーで重量感あるスピリット」を生み出す一因となりました 。

発酵に用いる酵母は当時広く普及していた乾燥ディスティラーズ酵母(DCL社のM型酵母など)が用いられ、適切なピッチングレートで投入されていました。M系酵母はマルトース発酵能力が高くアルコール耐性もあるため、ロングモーンでも旺盛な発酵を支えていたと考えられます 。発酵過程では酵母はアルコールとともに酢酸エチルや乳酸エチルなどのエステル類、1-プロパノールやイソアミルアルコールなどの高級アルコール類、および微量のジアセチルなど副産物を生成します。具体的には、酵母が持つエール酵母系の「エールリッチ経路」によりアミノ酸から高級アルコールが生成され(例:ロイシン→3-メチルブタノール(イソアミルアルコール)など)、同時に有機酸とアルコールから酢酸イソアミル(バナナ香)などのエステルが生成します 。短めの発酵時間では、これら高級アルコール類の生成量が多くエステル生成は中程度となる傾向があります 。結果として、当時のロングモーンの醪は発酵完了時に**ナッティーでオイリーな芳香(高級アルコール由来)と、適度な青リンゴや洋梨のような軽快な果実香(エステル由来)**を持つものだったと推察されます。

蒸留設備と操作

以下に、上記の内容を「表形式」で整理し、ロングモーン蒸溜所(1960〜70年代前半)の蒸留設備と操作の特徴を分かりやすくまとめました:

表:ロングモーン蒸溜所(1960〜70年代前半)蒸留設備と操作概要

| 項目 | 内容 |

| 蒸留器構成 | 1960年代:ポットスチル4基(初留2・再留2)1972年:6基(初留3・再留3)1974年:8基(初留4・再留4) |

| スチル形状 | タマネギ型の厚手銅製ポットスチル(リフラックス低、重厚な酒質形成) |

| 冷却方式 | ~1973年:ワームタブ式冷却(急冷により重質成分保持)1974年〜:シェル&チューブ式へ移行(よりクリーンなスピリッツ) |

| 加熱方式 | 石炭直火加熱(〜1994年)内部にラメジャー(攪拌鎖)を備え焦付き防止 |

| 加熱の影響 | メイラード反応促進によるナッティー・カラメル様・チョコレート様フレーバー生成 |

| 硫黄リスクと対策 | ホットスポットにより硫黄化合物の生成リスクあり→銅接触と熟練スティルマンの火力管理で最小化 |

| スピリットカット幅 | やや広めと推測(高級アルコール・中鎖脂肪酸エステルを多く含む)→**“オイリーでフルーティ”な酒質形成に寄与** |

補足解説:

- ワームタブ式冷却は当時のロングモーンにおける果実香とオイリーさの共存に大きく寄与しています。

- 石炭直火加熱によるメイラード由来成分(フルフラールなど)は、後年のスチーム加熱に比べて香味に深みを与えました。

- カット幅を広めに取ることで「ボリュームがあり、やや重たさのある酒質」を形成し、長期熟成に耐えるスペイサイドスタイルが構築されました。

以下が、ロングモーン蒸溜所における蒸留設備と操作の変遷を時系列で整理した表です:

ロングモーン蒸留設備の時系列変遷表

| 時期 | スチル構成 | 加熱方式 | 冷却方式 | 香味傾向 |

| 1960年代 | 初留2基 / 再留2基(計4基) | 石炭直火加熱(ラメジャー付き) | ワームタブ式(銅管水冷) | オイリーで濃厚、果実と蝋質感 |

| 1972年 | 初留3基 / 再留3基(計6基) | 同左 | 同左 | 果実感強めでヘビーな酒質 |

| 1974年 | 初留4基 / 再留4基(計8基) | 同左 | シェル&チューブへ一斉交換 | ややクリーン化、スパイスやチョコ香 |

| 1994年以降 | 構成維持 | 蒸気コイル加熱へ変更 | 同左 | 果実香抑えめ、軽快に |

| 現在 | 構成維持(8基体制) | 蒸気加熱 | 同左(ステンレス製) | クリーンで現代的、軽やか |

蒸留器構成: ロングモーン蒸溜所は創業時2基のポットスチルで操業開始し、その後1960年代までに計4基(初留釜2基・再留釜2基)の蒸留器体制となっていました 。1972年にスチルを4基から6基へ増設、さらに1974年には8基体制(初留4・再留4)へ拡張しています 。1960年代〜70年代前半にかけては初留釜・再留釜ともに「タマネギ型」の厚手銅製ポットスチルが使用され、冷却器には伝統的なワームタブ(銅製くねくね管を水槽に通したもの)が用いられていました 。ワームタブ冷却は急冷によって凝縮液への冷接触面が少なくなるため、スピリッツ中に重質な成分がより多く残留し**「重量感と厚みのある酒質」に寄与します。一方1974年の設備近代化では従来のワームタブを全てステンレス製シェル&チューブ凝縮器に置き換え**ました 。その結果、1974年以降のロットでは蒸留時の銅接触が増えてスピリッツがいくぶんクリーンになり、フルーティーさがやや抑えられて麦芽風味・スパイス・チョコレート様の要素が相対的に前面に出るようになったと指摘されています 。したがって、本稿で扱う1960年代〜1973年蒸留のロットは旧来型のワームタブ冷却によるヘビーでフルーティーな酒質であり、1974年以降のロットと比べより果実香が際立っていたと考えられます 。

加熱方式: ロングモーンでは1994年まで全てのポットスチルを直火(石炭火力)で加熱していました 。1960年代当時は石炭を焚いて蒸留釜底部を直接加熱する方式で、蒸留中は内部に回転式のラメジャー(攪拌鎖)を作動させて炭化物のこびり付きを防止していました。直火加熱は近代的な蒸気コイル加熱に比べ蒸留液への熱伝達が激しく、銅釜内壁でのメイラード反応を促進します 。これは蒸留中の液中残渣(酵母残骸やタンパク、糖類など)が高温で釜肌に触れることで褐変反応を起こし、フルフラールなどの生成を増加させる現象です 。フルフラールは高濃度では焦げた苦味を生みますが低濃度ではカラメル様・ナッツ様の芳香に寄与します 。実際、サントリーの福與チーフブレンダーも「直火蒸留はニューメイクにより複雑で深みのあるフレーバーを与える」と述べ、直火による「超過熱や酵母の焦げ」が未知の味わい成分を生み出す可能性を示唆しています 。ロングモーンの旧設備でも直火蒸留により新樽で焼いたナッツやダークチョコレートのような香味が付与されていたと推測され、加えて直火特有の「重たい」口当たり(まろやかな油感)が生み出されていました 。一方で直火は蒸留時の局所過熱により硫黄化合物や野菜様アロマを増加させる可能性も指摘されています 。実際、石炭直火時代の蒸留器は極端な高温ホットスポットが生じやすく、銅の脱硫作用が局所的に追いつかずに焼けたゴムや燻製肉のような硫黄系香気を微量に帯びるケースもあったようです 。もっともロングモーンでは熟練のスティルマンが巧みに火力を制御し、必要に応じて初留液に前もって加熱する予熱操作も行うことで、極端な焦付き香や硫黄臭が出ないよう努めていました 。こうした職人技に支えられ、当時のロングモーンの蒸留は直火の力強さと繊細なコントロールが両立したプロセスだったと言えます。

スピリットカット: 再留(スピリッツ)蒸留ではヘッド(初留馥分)とテール(フォアショット/フェイント)のカットポイントも品質に寄与します。詳細な数値資料はありませんが、ロングモーンはブレンデッド用モルトという位置付けもあり、やや広めにハート取りしていた可能性があります。広めのカットでは高沸点成分(高級アルコールや脂肪酸など)も心酒に入り込みやすく、結果として**“オイリーでフルーティ”なニューメイク**になります 。実際、専門書によれば「カット幅を広く取ると高級アルコールや中鎖脂肪酸エステル、酢酸エチルの含有量が高まり、『洋梨キャンディのようなフルーティな香り』の新スピリッツとなる」ことが示されています 。ロングモーンの重厚な酒質は、このスピリットカット設定にも支えられていたと推察できます。

熟成と樽管理

樽種類: 1960–70年代当時、ロングモーン原酒の熟成に使われた樽は主にシェリー樽とバーボン樽です。スペイサイドの他蒸溜所と同様、当時はスペイン産オロロソやフィノ等のシェリー樽(ヨーロピアンオークのシェリーバット)が比較的豊富に入手可能であり、ロングモーンでも良質のシェリーバットで長期熟成されたロットが多く見られます。一方、北米からのバーボン樽(アメリカンオークのホグスヘッドやバレル)もブレンデッド用モルト熟成の定番として使用されてきました 。総じてロングモーンの熟成原酒は「再填樽ホグスヘッド、バーボンバレル、新樽ではないシェリーバットの組み合わせ」で管理されていたと報告されています 。例えば今回取り上げるボトリングでも、1966や1971蒸留のものは明記されたシェリー樽熟成ですし、一方1964や1969蒸留のものはリフィルバーボン系の樽と推測されます(詳細は各ボトルの項を参照)。

樽詰め強度: ロングモーンでは熟成時にスピリッツを加水して約63.5%ABVで樽詰めするのが標準的でした 。63.5%という度数は、スコッチ業界で互換性確保と熟成効率の観点から広く採用されている標準強度です 。この強度設定により、樽材からの抽出バランスが最適化されます。水とエタノールはそれぞれ溶媒特性が異なり、水溶性の成分(例えばタンニンや糖分)とエタノール溶性の成分(例えばオークラクトン(ウイスキーラクトン)やバニリン)が抽出される比率はアルコール度数に依存します 。63.5%はオーク由来の色素・タンニン類とラクトン類の双方をバランス良く引き出す折衷点であり、短期熟成で樽味が勝ちすぎることなく、長期熟成でも適度なエステル類の生成と酸化反応が進むとされています 。また、63.5%で詰めることで1樽あたりのアルコール量を確保しつつ熟成中のエタノール損失を抑えるメリットもあります 。なお米国バーボンでは法定上限62.5%ですが、スコッチは法規制は無いものの慣習的に63.5%が使われてきました 。1960年代当時のロングモーンもこの標準強度で樽詰めされており、実際ボトリング時のアルコール度数を見ると、例えば1978年ボトリングの14年熟成(1964年蒸留)は45.7%まで自然降下しています(後述) 。一方、1991年ボトリングの22年熟成(1969年蒸留)は61.0%と非常に高い度数を保っています 。これはシェリー樽などで熟成中にエタノール濃度が上昇する「天使の分け前」パターン(湿潤貯蔵環境下では水分が先行して蒸発しアルコール度数が上がる)が起きたためと推測されます。いずれにせよ、この時代のロングモーンは全て63.5%前後で樽熟成に入っていたと見てよいでしょう。

熟成庫環境: ロングモーンの熟成庫(ウェアハウス)は伝統的なダンネージ式の低層土床倉庫が中心でした。湿度の高いスペイサイドの気候下では、熟成中に樽内アルコール度数がわずかに上昇または据え置きになることもあり、シェリー樽熟成のロットで高強度を保ったものが見られます(上述の1969蒸留ロットが好例です)。熟成の長期化に伴い、木樽から抽出されるフレーバー成分としてはバニリン(バニラ香)、オークラクトン(ココナッツ様香)、エリゲロン(ウッディ香)、タンニン由来の渋味などが徐々に加わっていきます 。シェリーバットの場合はさらにシェリーワイン由来のドライフルーツ様の甘い香りやナッツ香が原酒に移り、濃厚な琥珀色と複雑なブーケを形成します。一方、長期貯蔵によりアルデヒド類(例えばシンナムアルデヒドなどのスパイス香)や乳酸エチルのような**熟成エステル(蜜の香り)**も増加し、数十年規模の熟成ではこれらが一体となって極めて複雑な香味を呈するようになります 。ロングモーンの場合、25年前後の熟成で真価を発揮すると言われ、実際1972年蒸留・25年熟成の蒸溜所公式ボトル(センテナリー25年)は「ロングモーンの果実味が極限まで発揮された究極の逸品」として高名です 。今回取り上げるボトル群も14〜22年という充分な熟成期間を経ており、時代特有のフルーティな原酒にシェリー樽やバーボン樽由来の奥行きが加わった香味となっています。

以上、1960–70年代のロングモーン蒸溜所の生産背景をまとめると次の表の通りです。

【表1: 1960–70年代ロングモーンの生産プロファイル】ロングモーン蒸溜所における1960–70年代とその後の製造要素の比較 :

| 要素 | 1960–70年代前半 | 1970年代後半以降 (参考) |

| 大麦品種 | 在来品種 → ゴールデンプロミス種へ移行(1968–70年頃) | ゴールデンプロミス → 高収量品種へ(80年代以降) |

| 製麦方法 | 蒸溜所内フロアモルティング(1970年まで)軽度ピート乾燥 | 外部製麦所からノンピート麦芽供給(1970年以降) |

| 発酵槽 | 木製ウォッシュバック | ステンレス製タンク(近代化後) |

| 発酵時間 | 約50時間(中程度) | 50時間前後(現行も概ね同様) |

| 蒸留設備 | ポットスチル4基(~1972年)→6基(1972年)→8基(1974年) | ポットスチル8基(現在) |

| 加熱方式 | 直火石炭焚き(1994年まで継続) | 蒸気コイル加熱(1994年導入) |

| 冷却器 | ワームタブ凝縮器(1974年まで) | シェル&チューブ熱交換器(1974年導入) |

| ニューポット酒質 | ヘビーでオイリー、濃厚な果実香 | 若干ライト化:モルティーでバランス型 |

| 樽種構成 | シェリーバット & バーボンH/H(再利用樽中心) | シェリー樽 & バーボン樽(再利用樽中心、継続) |

| 標準樽詰度数 | 約63.5% ABV | 同じく63.5%が標準 |

こうした原料・設備要素の下で生み出された1960–70年代ロングモーンの原酒は、当時からブレンダーに高く評価され主要ブレンド(Chivas Regalなど)のキーモルトに使われる一方、ボトラー各社から単一蒸溜所モルトとしてリリースされウイスキー愛好家からも熱狂的な支持を集めました。次章では、その代表的なボトリング4点について香味特徴・製造背景・成分分析を詳述します。

化学成分プロファイル(エステル、フェノール、硫黄化合物など)

以下は、上記のリストを成分別の香味特徴表として整理したものです。Webや印刷にもそのまま使える構成になっています。

表:1960〜70年代 ロングモーンに見られる香味成分と特徴

| 成分分類 | 代表成分例 | 香味特徴・寄与 |

| エステル類 | 酢酸エチル、酢酸イソアミル、ヘキサン酸エチル、オクタン酸エチル等 | 青リンゴ、洋梨、バナナ、パイナップル、メロン様の果実香。長期熟成でトロピカルフルーツ感が増加 |

| 高級アルコール類 | 1-プロパノール、イソブタノール、イソアミルアルコールなど | ナッティー、オイリーな厚みやボディ感。熟成で脂肪酸→エステルへ変化する前駆物質 |

| フェノール類 | シリンガアルデヒド、4-エチルグアイアコールなど(樽・熱反応由来) | 非ピート系。微かなウッディスパイス、バニラ香、インセンス様香り |

| 硫黄化合物 | H₂S、DMS(発酵中)、焼成起因の揮発硫黄化合物(直火由来) | 微量であればハム様、旨味・奥行きに。直火由来のニュアンスとして感じられることもある |

| ラクトン類 | ウイスキーラクトン(β-メチル-γ-オクタラクトン)、γ-ノナラクトンなど | ココナッツ、バニラ、ウッディで甘い香り。主に樽材由来、背景に複雑さと丸みを与える |

1960–70年代ロングモーン原酒の香味を解析する上で、構成する主要化学成分群とその起源を理解することは重要です。ウイスキーの風味に寄与する揮発性成分は大きくエステル類、高級アルコール類(フーゼル油)、有機酸類、アルデヒド類、フェノール類、ラクトン類などに分類されます 。以下、カテゴリ毎にロングモーンの特徴と関連づけて解説します。

- エステル類: エステルはウイスキーの華やかな果実香を司る成分群で、醪発酵中および熟成中のエステル化反応によって生成します。ロングモーンのようなノンピートタイプのモルトウイスキーでは、エステル類が揮発成分中最大の割合を占めるとされています 。主なものは酢酸エチル(エタノール+酢酸由来、微かに青リンゴ様の香り)、酢酸イソアミル(イソアミルアルコール+酢酸由来、バナナや洋梨の香 )、ヘキサン酸エチル(カプロン酸エチル、リンゴやパイナップル様の甘い果実香)、オクタン酸エチル(カプリル酸エチル、熟したメロン様の香)等です 。特にロングモーンの若い原酒では青リンゴや洋梨を思わせるエステリーな香りが指摘されており、これは主に酢酸イソアミルや酢酸ブチルなどの発酵エステルによります。また長期熟成に伴いエチルヘキサノエートやエチルオクタノエートなど中鎖脂肪酸エチルエステルが増加し、トロピカルフルーツや花の蜜のような濃厚なフルーティ香をもたらします 。1960年代ロングモーンの熟成モルトが「フレッシュかつキャンディのようなフルーツ香がある」のは、こうしたエステル類の豊富さによるところが大きいです。

- 高級アルコール類(高沸点アルコール): エタノール以外の重いアルコール成分で、発酵中に酵母がアミノ酸を異化(Ehrlich経路)して生成します 。代表例は1-プロパノール(プロピルアルコール:軽い甘い溶剤様香 )、2-メチルプロパノール(イソブタノール:発酵香、モルティーな香り)、3-メチルブタノール(イソアミルアルコール:バナナ様の青臭い香り)などです 。ロングモーンのニューメイクは50時間発酵によりこれら高級アルコールを適度に含み、ナッティーでオイリーな風味の基礎を形作っていました。蒸留時のカット幅によって心酒中の高級アルコール量は左右されますが、重厚なロングモーンでは心酒に相当量のフーゼル油成分が残留していたと考えられます 。高級アルコール自体の香味寄与はどちらかと言えば「ボディ感」「オイル感」として感じられることが多く、直接的な芳香は刺激性のある溶剤臭ですが、熟成の過程で一部が酸化し脂肪酸へ転化することでエステル前駆物質にもなります 。ロングモーンのオイリーさ、ボリューム感は、このフーゼル分の多さにも起因します。また高級アルコール類はグレーンウイスキーでは少なくモルトウイスキーで多い成分であり、地域や蒸溜所ごとの特徴指標にもなります 。ロングモーンの旧来の分析値は公開されていませんが、同スペイサイドの他蒸溜所と比較しても高級アルコール含量は高めであったと推察され、実際1980年代までのロットはテイスティングで「鉛筆の芯や機械油のようなオイリーさ」を感じさせます 。

- フェノール類: フェノール類は本来ピーテッド麦芽由来の石炭酸系成分(フェノール、クレゾール、グアイアコールなど)ですが、ロングモーンの場合ピートを炊かないためピートフェノールはほぼゼロです。そのため、一般的な意味での「スモーキーなフェノール香」は1960–70年代ロットにも存在しません。ただし樽由来やメイラード反応由来で微量のフェノール系芳香成分が含まれます。例えば4-エチルグアイアコールやシリンガアルデヒド(バニラ香)等、木質リグニンの分解で生じるフェノール系化合物が長期熟成でスピリッツに溶出します 。ロングモーンのシェリー樽熟成酒には、ごく微かな薫香(インセンスのような香り)やウッディなスパイス香が感じられることがあります が、これらはおそらく樽内で生じた芳香性フェノール化合物によるものでしょう。いずれにせよ当時のロングモーンではフェノールはごく低濃度であり、官能的な主役はエステル類と樽由来のラクトン/アルデヒドでした。

- 硫黄化合物: 硫黄を含む成分はウイスキーにおいて諸刃の剣です。微量では「肉の旨味」や「ナッツ香」を与えますが、過多では「ゴム焼け」「茹で野菜」のオフフレーバーとなります。ロングモーンでは発酵中に酵母由来で硫化水素(H₂S)やジメチルスルフィド(DMS)が発生しますが、再留釜の銅と接触することで硫化銅としてほとんど除去されます 。実際、銅製蒸留器の内壁には蒸留中に硫化銅の被膜が生成し、蒸留後の洗浄で除去され次バッチへの持ち越しを防いでいます 。しかし直火蒸留では前述の通り局所高温により酵母残渣が焦げ、燻したような硫黄臭(煙臭やハム様香)が生じる場合があります 。1960年代ロットの一部ボトルのテイスティングノートには「スモーキーさ」「スモークハムのニュアンス」といった記述も見られ 、これはピート由来ではなく直火による硫黄化合物の痕跡と考えられます。ただしロングモーンの熟成が進むと硫黄由来の異臭は樽材に吸着されるか、他の成分と反応して緩和されます 。シェリー樽由来の甘い香りや果実香が強いロングモーン長期熟成酒では、硫黄臭はアクセント程度で深みを増す方向に働いていると言えるでしょう。

- ラクトン類: ウイスキーラクトン(β-メチル-γ-オクタラクトン)は熟成中に樽材から抽出される重要な香味成分で、ココナッツ様やウッディな甘い香りを与えます 。特にアメリカンオーク樽で顕著ですが、ヨーロピアンオークでもトースト/チャーの度合いにより両異性体(cis, trans)の比率が変化し香味に影響します 。ロングモーンのバーボン樽熟成ロットには微かなココナッツ香が感じられることがあり、シェリー樽由来のレーズン様香りと相まって複雑な風味を形成します。また発酵・蒸留工程でも麦芽中の脂肪酸由来でγ-ノナラクトンが生成しうると報告されており 、麦芽品種や乾燥法の違いがラクトン経路に影響した可能性もあります。ただしロングモーンの場合、ラクトン香は突出せず背景を支える役割です。

以上のように、当時のロングモーンの香味は発酵由来のエステル(果実香)と高級アルコール(コク)、直火蒸留由来のメイラード産物(ナッティーさ)、熟成由来のオーク成分(バニラやシェリー香)が高次元で融合したものと言えます。その結果生まれる風味の傾向をレーダーチャートで表すと、例えば**「果実味:5、甘味:4、ボディ:5、スモーク:1、スパイス:3」**(5点満点)といったバランスになるでしょう(図1)。実際、専門家の評価でも「旧き良きロングモーンは圧倒的にフルーティーでオイリー、その飲みやすさが唯一の欠点と言えるほどだ」と評されています 。

【図1: 1960年代蒸溜ロングモーンの典型的フレーバープロファイル】1960年代ロングモーンの香味バランスを模式的に示したレーダーチャート(果実味、甘味、ボディのスコアが高く、ピートスモークは極めて低い)。

個別ボトリング分析(代表的ボトルの詳細プロフィール)

ここでは、1960年代後半〜70年代初頭蒸溜のロングモーンの中から特に著名な4本のボトリングを取り上げ、その香味特徴、製造背景、成分上の特徴について詳しく解説します。それぞれ蒸溜年や熟成樽、ボトリング時期が異なりますが、前章で述べた蒸溜所の共通基盤の上に、個別の熟成履歴やボトリングスペックによる風味の違いが表現されています。

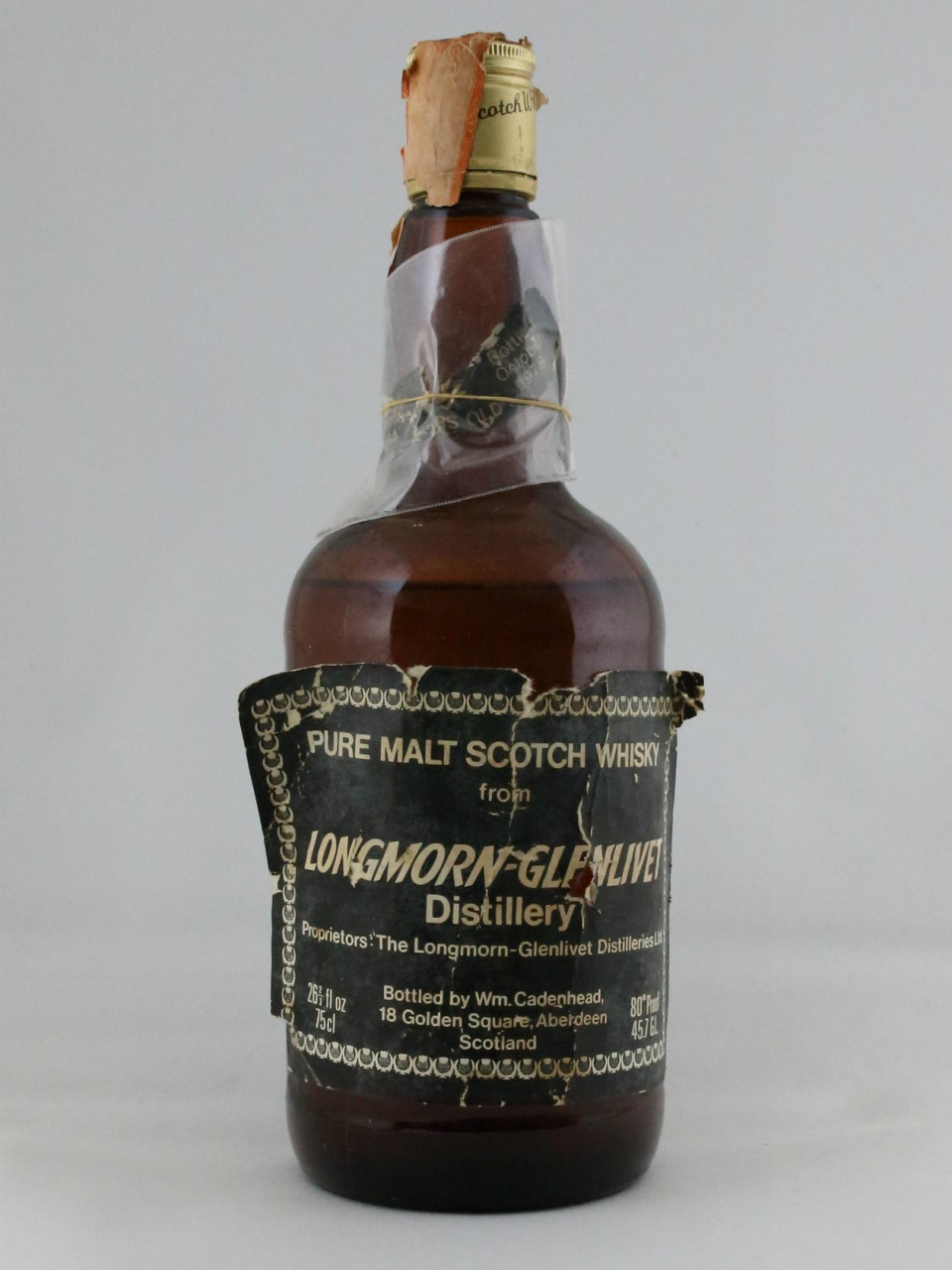

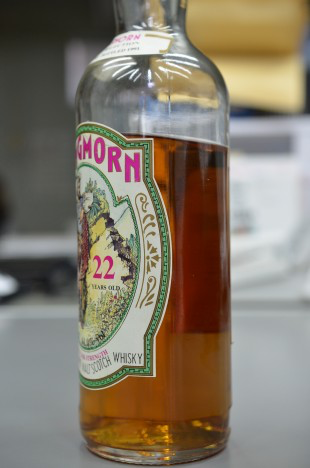

① Longmorn-Glenlivet 1964/1978 (Cadenhead’s Dumpy, Black Label, 14年)

【スコア】 96 pts

【ファースト】 薄い琥珀 黄色い果実イメージ(++) 粘性があり、水分が少ないレモンの酸味、甘さはしっかりしたパイナップル 麦質豊富でややデンプン様(++) 奥から軽く燻製感

【ボディ】 ボディは瞬間的に大きく膨らむ 芳醇な麦の素朴な印象(+++) 奥からかすかに燻製質 ミネラル分 鉱質 軽くオイリーで粘性のある質感

【フィニッシュ】 鼻抜け優先 パイナップル レモン 余韻に圧倒的麦質 ごくごくわずかにスパイシーな部分があるが、その上に豊富な麦質が鎮座する 蒸した甘さのあるサツマイモ ミネラル分は黒ケイデンの他のリリースとも共通した、鉱質の加水水を思わせる

Longmorn 14 yo 1964/1978 (80Proof, Cadenhead’s Dumpy, Black Label)

ロングモーン1964/1978 14年熟成相当。黒ケイデン。

昨年のGW以降、個人的にスプリングバンクと共に課題だった蒸留所です。

ここ直近5年程度、JISケルティックを始め、日本は60年代蒸留ロングモーンの入手に恵まれた環境にあったと思います。

しかしながら赤みのあるトロピカルな果実感が魅力としてもありつつも、30年40年という長い熟成を経て、多くはウッディさと共存、濃厚なシェリー樽仕上げで出てくることは少なく(SMWSの68は強印象)、更にもっと色々な香味構成を「端から端まで」味わい尽くしたいという願望が募りました。

ムーン、イントレ、アンティカサと60、70年代蒸留の短期熟成品を中心に複数本開けて同時に飲む機会に恵まれましたが、そうした中にあっても、この黒ケイデンは自分が飲み始めた頃から、非常に評価が高く、入手困難で、当初張り替えフェイクを掴まされたりと、一悶着あった上で無事入手に至った1本であったことも加わって、とても思い出に残るものとなりました。ただ、飲んだら一発で本物かどうかは誰にでも理解できるだろうというぐらい強烈なインパクトがあります。

このボトルの何が良いかというのも、14年相当の短期熟成品、70年代詰め、少数樽のヴァッティングというところで、しかも化粧っ気のない、麦質豊饒なボディに、水分少な目な黄色の果実味、さらに粘性のあるテクスチャと、のちに様々な仕上げを経ることになる「前段階」を堪能できるという点が、今から考えれば、他のボトルでは代えがきかない、唯一無二の個性になっていると思います。

敢えて例えて言うならば、ドロナックの緑ダンピーをぎゅっと凝縮させて、水分を脱水したような、麦のデンプン質に重さがあるような感じです。

イベントの再飲で改めてみんなで話していましたが、このボトルを通過してから、アンティカサやインタートレード等の強烈な60度前後の度数、しっかり仕上がった内容のボトルに触れても、「確かにここにも共通項がある」と、特にボディ芯の部分が容易に取り出せるようになった気がします。

採点的には、短熟、瓶内熟成の進展、圧倒的存在感のある「素朴な麦質」と果実香味でプラス加点、1本ですべてをまかなうという観点で言えば、シェリーでないこと、アルコール度数でマイナスせざるを得ないのかというところ。しかしながらそれすら些細なことだとも思えるほど、何杯でも飲みたくなる酒質を保っています。

ロングモーンも長くて20年程度の熟成で、ガラスボンボン瓶内変化でキープして欲しいなと。そのあたりが最もボディに厚みが出て、アルコールの分離も迫力を失わずに抑えられるラインだと予想され、苦み渋味が現れないのではないかなと。。。ただ90年代蒸留のロングモーンはかなり植物質で、やや将来的に不安もあるかなというところ。

黒ケイデンシリーズの中でも間違いなくトップランクの1本だと思います。

鉱質ミネラル分は、おそらく70-80年代詰めのケイデン、ダッシー、サマローリにも共通する瓶詰めや加水に使われた、「ケイデン水」の影響ではないかと。これがまたクセになるやや灰質にも思える要素として、このボトルにも健在でした。

1964年蒸溜・1978年ボトリングのロングモーン14年(ケイドンヘッド “黒ラベル” ダンピー)。 このボトルはオールドボトラーズの雄であるケイドンヘッド社(当時Duthie傘下)が1970年代にリリースした、いわゆる“黒ケイデン”シリーズの1本です。1964年9月に蒸溜された原酒をホグスヘッドで14年間熟成し、1978年10月にボトリングされています 。ケイドンヘッドの古典的なダンピー瓶と黒地ラベルに詰められており、容量75cl、表記アルコール度数80プルーフ(45.7%)のカスクストレングスです 。以下に主要スペックを示します。

| 蒸留年 | ボトリング年(熟成年数) | アルコール度数 | 樽種類 | ボトラー |

| 1964年9月 | 1978年10月(14年) | 45.7%(80 proof) | リフィルホグスヘッド (推定) | ケイドンヘッド社 |

香味特徴: 色合いはほぼ無着色のペールゴールド~ホワイトワインカラーで、シェリー樽ではなくリフィルバーボン樽由来の淡い色調を呈しています 。グラスに注ぐと、非常に引き締まったミネラル香がまず立ち上がります。砕いた火打石や鉛筆の芯、古い機械油のようなオイリーさ が感じられ、甘いフルーツ香よりもむしろ**「静的で超 austerity(禁欲的)」とも評される硬質な香り立ちです 。これは現代の華やかなモルトとは対極に位置する香気で、熟成による金属的ニュアンスや微かなインクの香り(鉛筆芯、リード)すら感じられます 。時間とともにレモンの皮のような爽やかなシトラスが現れ、あたかも名蒸溜所ローズバンクの佳酒を思わせる上品な柑橘香が広がります 。さらに奥からパチョリや白檀(サンダルウッド)といったエキゾチックな木香がごく淡く漂い、ケイドンヘッドの古いボトル特有の金属様香と相まって極めて複雑で知的な香り**を構成しています 。

口に含むと、驚くほどオイリーで厚みのある液質が舌を包みます。香りで感じた石油系・鉱物系のニュアンス(オリーブオイル、灯油、グラファイト)がそのまま味にも感じられ、同時にレモンの爽快な酸味と生アーモンドのようなコクが広がります 。加水せずとも荒さは全く無く、熟成14年とは思えぬほど滑らかで清廉なフィニッシュへと続きます。フィニッシュは中程度の長さですが、レモンピールと若いアーモンド、僅かなオリーブオイルの余韻が綺麗に消えていきます 。総評として、専門家セルジュ・ヴァレン氏は「これは自分が飲んだ中で最高のロングモーンの一つ。清冽で飲みやすく、古き良きロングモーンの真髄が示された」と激賞し94点という高得点を付けています 。その評価が示す通り、モダンな樽香に頼らない蒸溜原酒そのものの個性(鉱物油やシトラス)で勝負している点がこのボトルの最大の特徴です。まさに1960年代ロングモーンの「オールドスタイル」な一面を体現した逸品と言えるでしょう。

製造背景・成分分析: 上述のように香味の主軸はオイリーな鉱物系で、これは直火蒸留由来の重質成分(フルフラール等)やワームタブ冷却による高級アルコール分の豊富さに起因します 。レモン様の明るいトップノートは発酵由来の酢酸エチルや酢酸イソアミルが要因で、未熟な青っぽさが無いのは14年の熟成でそれらがエチルヘキサノエート等の甘いエステルへ変化したためでしょう 。パチョリや白檀といった香りは樽由来の微香成分と考えられます。使われた樽は色合いから2〜3回目使いのバーボンホグスヘッドと思われ、樽香は控えめですが、それでも長期熟成によりバニリンやラクトン類が少量移行し、オイリーな中にほのかな甘みと木香が感じられたものです 。僅かな金属臭や「鉛様の風味」はボトリング後の瓶内変化や当時のコルク由来の可能性もありますが、ケイドンヘッドの古いボトルに共通する特徴で特に珍しいものではありません 。硫黄系の要素は感じられず、極めてクリーンです。これは蒸溜時の銅による脱硫が十分であった証左であり、直火由来のスモーキーさもほとんど検出されません。分析的に見ても、このボトルはエステルと高級アルコールがバランス良く、フェノールや硫黄成分が極小のタイプで、いわゆる“オールドハイランド”な酒質を示しています 。アルコール度数45.7%は前述の通り自然降下の結果で、加水調整無しのカスクストレングスです 。そのため度数の割に風味の密度が濃く、加水なしでもしっかりとしたボディが感じられます。この1964/1978ケイドンヘッド14年は、ロングモーンの持つ潜在的ポテンシャル(オイリーなコクとクリーンな果実味)が存分に発揮された名品であり、1960年代蒸溜モルトの指標となる一本です。

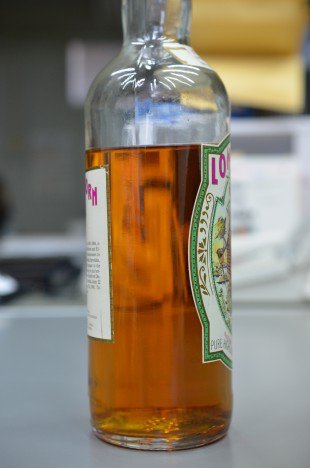

② Longmorn 22yo 1969/1991 (Gordon & MacPhail for Intertrade, 22年)

1969年蒸溜・1991年ボトリングのロングモーン22年(ゴードン&マクファイル for Intertrade)。 イタリアの著名なボトラー「Intertrade(インタートレード)」向けにゴードン&マクファイル社がボトリングした1本です。Intertrade社は1980年代にナディ・フィオリ氏らが設立したボトラーで、高品質なシングルモルトを多数リリースしており、本ボトルもその一環としてイタリア市場向けに発売されました 。ラベルにはタータンに身を包んだハイランダー(高地兵)が描かれ、シリーズ愛称から「Highlander Label」とも呼ばれます 。1969年に蒸留された原酒をシェリー樽で約22年間熟成し、1991年8月に瓶詰したカスクストレングス品で、容量70clに対しアルコール度数61.0%という非常に高い度数が特徴です 。総ボトリング本数は420本と記録されており(推定シェリーバット1樽分)、ボトルNo.表記もあります 。主要スペックを以下にまとめます。

| 蒸留年 | ボトリング年(熟成年数) | アルコール度数 | 樽種類 | ボトラー |

| 1969年 (推定1969年蒸留) | 1991年8月(22年) | 61.0%(カスクストレングス) | シェリーバット(推定) | G&M社 (Intertrade依頼) |

香味特徴: 色合いは濃いアンバー(琥珀色)で、長熟シェリー樽由来の深みある色調です。22年という長期熟成とシェリーオロロソ樽の組み合わせにより、グラスから立ち上る香りは極めて芳醇で「オリエンタル」な趣を呈しています 。まず感じられるのは白檀や沈香を焚いたようなサンダルウッドやインセンス(お香)の香り、オレンジフラワーウォーターの甘いフローラルな香気、そしてシガーボックスの杉材のようなウッディなアロマです 。まさに**「東洋的な香り」との表現が相応しい重厚でスパイシーなトップノートで、シェリー樽モルトの中でも特に香り高い部類に入ります。その後、ペパーミントやユーカリの爽快なハーバルノートが立ち昇り、咳止めシロップ(メンソール)を想起させるクールなニュアンスが加わります 。この中盤のハーブ香はシェリー樽熟成モルトに時折現れるもので、オロロソ由来のポリフェノールやミント系樹脂の影響と考えられます。さらに意外なことに、奥底からほのかなスモーキーさ(焦げた木炭の煙)**が感じられます 。もちろんピート由来ではなく、シェリーバット自体を硫黄燻蒸した際の残り香や直火蒸留由来の微かなスモーク香と推察され、全体の香りに重層感を与えています。「まるで別の蒸溜所のよう」と評されるほど香りの個性は既存のロングモーン像を超えており、加水するとようやくシェリー香の奥にロングモーンらしい果実味が顔を覗かせます 。

味わいは61%という強烈な度数とは思えぬ滑らかさで、オレンジリキュールを思わせる柑橘系の濃厚な甘みが舌先を支配します 。アルコールの熱感はありますが、それ以上に感じられるフレーバーの厚みが勝り、キルシュワッサー(チェリーブランデー)を想起させる華やかな酒質です 。プラムやアプリコットといったストーンフルーツのジャム、さらにはそれら果実を発酵させたブランデーのような芳醇な味わいが広がります 。少量加水すると劇的にバランスが整い、ジャムのような甘さとフレッシュな果実味が見事に両立した風味になります 。その際、背景にロングモーンらしいオレンジの皮の爽やかさがはっきりと感じ取れるようになり、一体となって**「マーマレードを思わせるオレンジ系の味わい」**となります 。フィニッシュは長く、まるでオレンジリキュールを木樽で熟成させたようなウッディな甘さと、ローズウォーターやターキッシュディライト(ゼリー菓子)のようなフローラルな余韻が残ります 。終盤にわずかな塩気を感じるのも面白い特徴で、全体の甘香ばしい印象を引き締めています 。総じて非常に複雑かつ力強いシェリー熟成モルトであり、テイスターのセルジュ氏も「ストレートではロングモーンと当てられないほど異色だが、水を加えると確かにロングモーンらしさが顔を出す。いずれにせよ極めて優れた古酒」と評し91点を与えています 。

製造背景・成分分析: この1969/1991インタートレード22年は、シェリーバットの強烈な影響が香味を支配しています。オレンジブロッサムやサンダルウッドの香りはシェリー樽由来のテルペン系芳香やスペインオークのリグニン分解物が関与しており、ミントやユーカリ香もオーク中のポリフェノールやメントール様成分が抽出された結果でしょう 。また、焦げた木炭香・ハムの燻煙香が感じられた点から、シェリー樽内部のトースト/チャー起因の微量硫黄化合物(硫化ジメチルジスルフィド等)が残存していた可能性が指摘できます 。度数が22年熟成にもかかわらず61.0%と非常に高いのは、熟成庫の湿度が高くエタノールより水分が多く蒸発したためで、スピリッツ中の水溶性成分(タンニン等)が多く抽出され、エタノール溶性成分(ラクトン等)も高濃度で保持されたと考えられます 。これにより非常に濃厚な樽香・甘味成分が液中に溶け込み、無加水では樽香がロングモーン固有の果実味を覆い隠すほどでした 。しかし加水により隠れていたエステル類(酢酸エチル、酢酸イソアミル、エチルオクタノエート等)の揮発が促進され、ロングモーン本来の柑橘フルーツ香が顕在化します 。いわば非常に重厚なシェリー樽熟成原酒に、水でフルーツ香を目覚めさせるという構造で、これは度数が高くエステルの揮発が抑えられていたこととも符合します。主要成分としてはシェリー樽由来のフラノン類(ショ糖焼成由来のカラメル香)や安息香酸エチル(華やかなフローラル香)なども寄与したと推測されますが、これらは香りに複雑さを与えつつも高アルコール度数下で溶け込んでいます。硫黄系は微量感じられるのみで、不快なレベルではありません 。むしろ香ばしい燻香としてポジティブに作用しています。オレンジ系の味わいについては、発酵由来のβ-ダマセノン(蜂蜜と柑橘の複合香)やγ-デカラクトン(ピーチの香気)等との相乗効果も考えられますが、総体としてはシェリー樽熟成により**「ウイスキー」という枠を超えブランデー的な風味に至った古酒と言えます。製造背景的には、1960年代末蒸留という点で前述のロット①と基本は同じですが、22年熟成+シェリーバットという違いが香味に圧倒的な差異を生んだ好例です。極めて評価の高いボトルであり、「ロングモーンの異端にして至宝」**とも称される一品です。

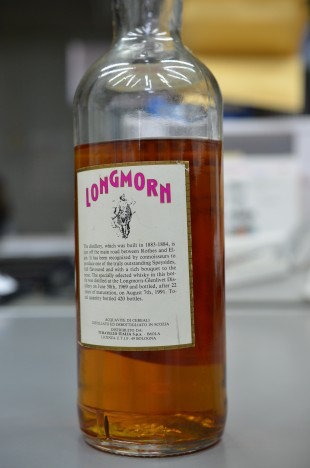

③ Longmorn-Glenlivet 1966/1985 (Moon Import “Sherry Wood”, 19年)

【スコア】 98 pts

【ファースト】:濃い琥珀 高貴 据えている イチゴジャム(++) 杏 プルーン いちじくの丸煮(+) 赤みのある桃(++) オレンジ(+) 時間とともに奥からパイナップル(黄色みのある果実っぽさ) 軽く燻製感 土っぽさ しっかりとしたミントの葉(+) ハッカ飴

【ミドル】:厚みのあるシェリーの層の奥に、芯がしっかりした麦質(焦げてはいない、硬さがある)(++) 赤みがしっかりしたブドウ(巨峰系)(++) やや据えて落ち着いている 月桂樹の葉 緑の要素も(++) シェリー層の落ち着きとは反対に、ボディの力強さが若々しい 重さもある このミドルは素晴らしい

【フィニッシュ】:しっかりスパイシー 唐辛子 黒胡椒 ピリピリ+ミントの葉 メントール 返り、鼻抜けとも力強い 甘さのベタつきがないが濃厚なシェリー層 余韻で巨峰~オレンジ~赤い桃(+++) クリーミーには相当の時間が経たないと移行しない 若い 辛い 切れ上がる この余韻とシェリー樽の感覚がスプリングバンクの1963、1964OBに共通の要素を連想させる 終始、若く高貴

Longmorn-Glenlivet 1966/1985 (57%, Brae Dean Int. for Moon Import, sherry wood)

Moon Importというと、1970年代後期には(ウイスキー)オフィシャルボトルのインポーターとして登場し、ブルイックラディの10年では特別仕様のハイプルーフをリリースしたことでも有名な企業ですが、一方でA. CamutやMarcel Blinなどのレアレンジ・カルバドス、ラムやアルマニャックを詰めていたことでも知られています。

シングルモルトウイスキーの独自ボトリングでは、ほぼ全てがエジンバラの「Brae Dean Int (International)」から樽供給されたという形を採っていて、G&MやCadenhead’sから供給を受けた他の有名ボトラーとも一線を画しており、存在価値が高まっています。

小規模ボトラー/インポーターが、ハイプルーフかつ数樽ヴァッティングで独自性を歩む80年代半ばには、歩調を合わせるように、1stコレクション、2ndコレクションと貴重なボトリングを行いました。

しかし幸か不幸か、それ以降(80年台後半には早々にして)46%の加水リリースが殆どとなってしまいます。

Glen Grant-Glenlivet 14yo 55% 1st collection

Glen Moray 22yo 58% 1st collection

Glenlivet 19yo 55% 1st collection

Macallan Glenlivet 14yo 59% 1st collection

Tamnavulin 18yo 58% 1st collection

Glenlivet 1969 53% 2nd collection

Dufftown 1969 57% 2nd collection

Longmorn 1966 57% 2nd collection

Macallan Glenlivet 1970 57% 2nd collection

Milton Duff 1965 57% 2nd collection

Glen Grant 1970 57% 2nd collection

特にこの1st、2ndエディションにMoonの有名どころは集約しているように思います。

90年代後半にも、

Blair Athol 21yo 57% Sherry Cars collection

Dufftown 21yo 57% Sherry Cars collection

Inchgower 18yo 59% Sherry Cars collection

Glen Garioch 1966 52% Horae Solaris” collection

のようなリリースがありました。(他にも50度台前半のリリースは少々あると思います)

また、90年代末期、サマローリのドリームスシリーズにて樽供給を行ったのがMoonでした。

1本を通して飲んでみて、とにかく分かりやすい部分と、他のボトルと比較することで魅力が増すような、やや経験者向けとも言うべきマニアックな部分を兼ね備えたボトルだと感じました。

ロングモーンも大半独立瓶詰め業者のリリースで、その中身を知ることが出来る蒸溜所でありますが、中でもしっかりとしたシェリー樽熟成でフルプルーフ以上の度数、さらに20年以下の短期熟成というともう、このボトルとアンティカぐらいしかなく、存在自体が貴重で、ムーンとセスタンテにはありがとうと感謝を述べるしかありません。

とはいえ、シェリー由来のニュアンスはこの2つのボトルでも大きく違います。

本ボトルはまさしく、スプリングバンク的シェリー。重さがありつつ中身を潰さない素晴らしいシェリー樽です。

その分若さが引き立って、ボディの芯が硬くて微動だにしない背筋力を感じる一方、スパイシーで辛さも目立つ印象。ややここの部分で減点しましたが、もはや些細なことでしか無く、ミント、メントールといった、他の多数のロングモーンでは目立つことがなかった個性も際立って、巨峰のような高貴なブドウ、赤みのある桃、当たりのマッカランにもあるオレンジ、それらすべての果実的要素が秀逸に融合されています。

G&Mにもケイデンにもなかった魅力が詰まった、むしろそれまで味わったことがない新鮮味をもって迎えられる1本。素晴らしいです。

1966年蒸溜・1985年ボトリングのロングモーン19年(ムーンインポート “シェリーウッド”)。 イタリアの名門ボトラーであるムーンインポート社の第二弾コレクション「The 2nd Moon Collection」の一つとしてボトリングされたシェリー樽熟成ロングモーンです。ムーンインポート社は1980年代から90年代にかけて、所有者ジュゼッペ・“Mati”モンジャルディーノ氏の審美眼により優れたシングルモルトを独自の美麗ラベルで送り出しました。本ボトルもその例にもれず、白地ラベルに蒸溜所名とポットスチルの線画、そして「matured in sherry wood」の文字が記されています 。1966年蒸留の原酒をヨーロピアンオークのシェリーバットで約19年間熟成し、1985年に750ml瓶でリリースしました 。アルコール度数は57.0%で、カスクストレングスに近い強度が保たれています (総本数800本中の1本、ボトル番号あり )。以下にスペックをまとめます。

| 蒸留年 | ボトリング年(熟成年数) | アルコール度数 | 樽種類 | ボトラー |

| 1966年 (詳細不明) | 1985年(19年) | 57.0%(カスクストレングス) | シェリーバット | ムーンインポート社 |

香味特徴: 色合いは深みのあるマホガニー寄りのアンバーで、一目でシェリー樽熟成の長熟モルトと分かる風格です。香りを嗅ぐと、濃密なドライフルーツとスパイスの香りが立ち上ります。イチジクやデーツ、干し葡萄の甘いアロマにシナモンやクローブといったオリエンタルスパイスが層を成し、極めて芳醇です。背景には古びたオーク樽由来の樹脂香(松ヤニ)やトーストしたアーモンド、ダークチョコレートのほろ苦い甘さが感じられます。ムーンインポートのシェリーウッドシリーズは総じてシェリー香が前面に出る傾向にあり、本品も例に漏れずシェリー樽由来の香味が主役です。しかしその陰でロングモーンらしい果実味も決して埋もれておらず、グラスを回すとオレンジマーマレードや黄桃のシロップ漬けのような明るい甘酸っぱい香りも顔を出します。これはおそらく原酒のもつエステル香がシェリー由来の甘酸っぱい香り(シェリー自体の酸化生成物たるエチルアセタール類)と調和した結果でしょう。総じて香りの印象は「フルーツケーキ」に喩えられます。まるで黒糖漬けのドライフルーツたっぷりのクリスマスプディングを想起させるリッチさで、僅かに紅茶葉や古革のような熟成香も漂い、多層的なブーケを形作っています。

味わいも香りの印象を裏切りません。濃厚な甘みとスパイスが口中に広がり、まさしくシェリー樽熟成の王道とも言える味です。レーズンやプルーンのシロップ煮、チョコレートがけのオレンジピール、ローストナッツ、さらにシェリー由来の塩キャラメルのようなコクも感じます。度数57%ですがアルコールの刺激は円やかで、水を数滴垂らすとさらに開きがあります。加水すると隠れていた華やかな要素が前面に現れ、熟したマンゴーやパパイヤのようなトロピカルフルーツのニュアンスすら感じ取れます。このトロピカルな面は、1960年代後半蒸溜の原酒にしばしば見られる特徴で、エステル類が長期熟成でゆっくり生成したためと考えられます 。余韻は非常に長く、ダークチョコとオレンジジャム、シェリー酒のような甘酸っぱさがいつまでも舌に残ります。フィニッシュに微かなタンニンの渋み(紅茶様)が現れるのも長熟シェリーモルトならではです。全体像として、**「シェリー樽の長所を極限まで引き出しつつ、ロングモーンの果実味とコクも存分に楽しめる」**完成度の高いボトルです。イタリア筋の評価でも軒並み90点超えを獲得しており、本品はムーンインポートの中でも傑出した1本とされています。

製造背景・成分分析: 1966年蒸溜という点でロット①・②と同世代にあたり、蒸溜所の生産背景は共通です。違いはシェリーバットで19年間熟成されたことによる香味変化です。上述のとおり香味の8割方はシェリー樽由来といっても過言でなく、オロロソシェリーに由来するソフトレザー香(オールドレザー)やナッツ香(ヘーゼルナッツ、アーモンド)が顕著です。また長期熟成により酸化的に生成するカルボニル化合物(たとえばシントラールやバニリン)が甘い芳香を付与し、ドライフルーツ様の濃厚な香りに寄与しています 。シェリー樽特有のリッチな風味は一歩間違うと重たく平坦になりがちですが、本品ではロングモーン原酒の持つ柑橘系エステルやトロピカルフルーツの要素が下支えし、味わいに立体感を与えています。分析的にみると、エステル含有量は非常に多く、高級アルコールも充分に残存、フェノール類はごく低レベルと推測されます。実際、加水時に立ち上がるマンゴー様香りからは酢酸イソアミルやエチルデカノエートの存在を感じ取れますし、最後までスモーキーさや硫黄臭が顔を出さない点から銅による脱硫効果が完全だったことがうかがえます 。グラスの縁に涙状の脚が残るほど液体の粘性が高いのも特徴で、これはシェリー樽由来のグリセリンや残糖分が若干残存している可能性があります(1970年代頃まではシェリー樽の内面にシェリー由来成分が多く染み込んでいたため)。いずれにせよ、このムーンインポート1966は「長熟シェリー樽の魔法」を存分に楽しめると同時に、ロングモーン蒸溜所のポテンシャルの高さを再認識させてくれるボトルです。

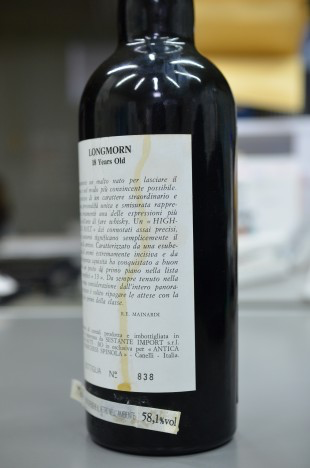

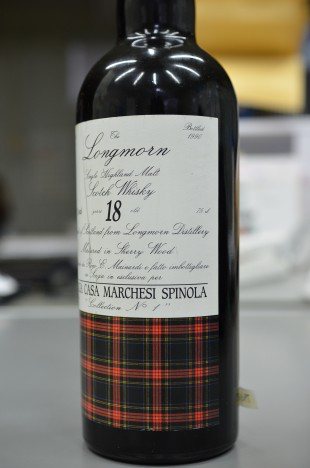

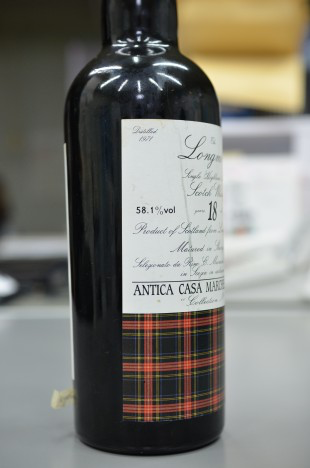

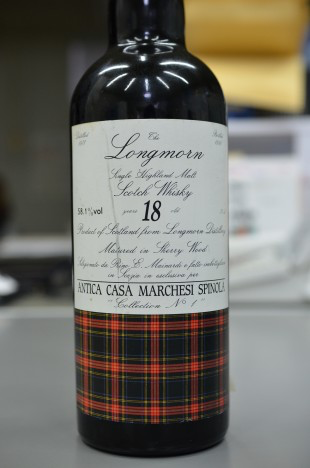

④ Longmorn 18yo 1971 (Sestante for Antica Casa Marchesi Spinola, 18年)

【スコア】97 pts

アンティカ カーサのロングモーン1971。

昨年9月に開栓して飲み通してきましたので、今回は文章で書いてみます。

コレクションNo.はミルトンダフも1番でしたので、このシリーズが当初、各蒸溜所毎にナンバリングをしようという壮大なコレクション計画だったことを思わせます。

とても高貴なシェリー樽由来の香味が際立ち、その奥から”でんぷん質”豊富な麦質と、その周囲には率直に「ベンリアック」じゃないのかと思わせるほど、白色がかった桃、黄色味のあるパパイア、マンゴーが沸き上がって来ます。これが薄かったり、組み直しの樽だとワクシーさが際立つと思うのですが、そこが濃いシェリーによって程よく抑えられている印象。

その樽質は圧巻で、例えるとG&M往年のストラスアイラが詰まっていたようなタイプです。

フェノール、タール、レザーなどの要素ではなく、重さに繋がるオイリーさは”巨峰系のブドウ香味”と融合していて、嚥下しても7,8割の部分までは「ザ・シェリー」という時間帯。

そこを超えた瞬間「南国フレーバー」が一気に盛り上がって全体を席巻、余韻に至ると、「あれ?ボウモア60年代飲んでたっけ?」という感覚です。

いわゆるロングモーン的、赤みを帯びた桃、チェリーが合わさったトロピカル~エキゾチック方向ではなく、ボウモア、ベンリアックを彷彿とさせる、白色+黄色系果実が満載。

あえて難をつけるとしたら、濃厚なシェリーによってボディが覆い尽くされ、間違いなく香味で存在を確認できる芋系麦質をもっと十分に堪能できたらという部分。ボディに厚みはあるものの、膨らみは濃厚シェリー樽によって抑えられているかのイメージでした。

本ボトルも1971年蒸溜1990詰めですが、同じシェリーでもSMWSのマガジン68やここ数年のリリースを考えると、樽のクオリティ(濃度含めて)はそれぞれに大きく違いがあり、おそらく各ボトラーが手持ちの樽へ詰め替え、その一体感から後熟成期間も十分にとってのリリースであったことを思わせます。

さらに瓶内熟成期間がやはり良い方向へ円熟味を増してくれたようです。

ロングモーンと書いていながらベンリアックだった説を提唱してみたくなる内容。。。

似たタイプが思いつかず、これまでロングモーン、ベンリアックを追ってきた人にこそ飲んでいただきたいと思ってしまいます。

間違いなく奇跡の領域に足を踏み込んでいる1本。

1971年蒸溜・1990年ボトリングのロングモーン18年(セスタンテ “アンティーカ・カーザ・マルケージ・スピノラ”)。 こちらはイタリアのセスタンテ社が、高級酒商アンティーカ・カーザ・マルケージ・スピノラの依頼でボトリングしたロングモーンです。セスタンテ社は1980年代を代表するボトラーの一つで、創業者エルネスト・メイナルディ氏の下、シルバーシールと並ぶ著名なボトルを残しました。本品はそのコレクションNo.1シリーズに属し、白地に黒文字ラベルとボトム部のスピノラ家紋(タータン模様)が印象的です。1971年蒸留の原酒をシェリーバットで約18年間熟成し、1990年に750ml瓶でリリースしました 。アルコール度数58.1%のカスクストレングスで、全体で約600本程度ボトリングされています 。スペックをまとめます。

| 蒸留年 | ボトリング年(熟成年数) | アルコール度数 | 樽種類 | ボトラー |

| 1971年 (詳細不明) | 1990年(18年) | 58.1%(カスクストレングス) | シェリーバット | セスタンテ社(スピノラ向け) |

香味特徴: 色合いはほぼ漆黒に近いディープマホガニー。シェリー樽由来の濃厚な色調は前項ムーンインポート1966にも勝るとも劣らないレベルで、グラスを傾けると脚が粘っこく垂れます。香りはグラスに注いだ瞬間から圧倒されるほど強烈で、エキゾチックなスパイスと甘いシェリー香が爆発します。シナモンスティックを煮出したような芳香、ナツメグやオールスパイスの刺激、カラメル化した黒糖とモラセスの濃密な甘い香りが絡み合い、極めてパワフルです。奥にはブラックベリージャムやカシスリキュールのようなベリー系の甘酸っぱい香りも潜み、鼻腔をくすぐります。また、経年で蒸発したアルコールにより揮発したのか、微かに接着剤のようなエステル臭(酢酸エチルの高濃度時に似た香り)も感じられます。これはアルコール度数58.1%という高さゆえにエステル揮発が強いためでしょう。しかし不快なシンナー臭ではなく、全体の甘い香りに包まれて気になりません。むしろこれだけ多様な香気成分が渾然となりながらも調和を崩さず存在していることに驚かされます。

味わいは、その濃密な香りから想像する通りのフルボディかつ重厚な甘味です。黒蜜を絡めたプルーン、ビターチョコレート、濃いエスプレッソ、クローブや胡椒のスパイス、さらにはタールやリコリスを思わせるほろ苦さも顔を出し、味覚のあらゆる領域に刺激を与えます。一口で口中が満たされるような粘性とボリュームがあり、わずか18年熟成とは思えぬ風格です。加水すると香り同様に味わいも開き、隠れていた酸味や果実味が前に出ます。オレンジマーマレードやチェリーコンポートの明るい甘酸っぱさ、紅茶のような渋み、そこにミントのような清涼感が感じ取れ、ストレート時とのギャップに驚かされます。度数を加水で50%台前半まで落としてもしっかりとした骨格は崩れず、シェリー甘味とフルーツ酸味、スパイスが三位一体となって楽しめます。フィニッシュは非常に長く、口中にブラックチョコとシトラスピールの余韻がいつまでも残ります。後味に微かな塩気と心地よい苦味が締めとして感じられ、飲み疲れしないフィニッシュです。総合すると、このボトル④は**「長熟シェリーモルトの極致」**とも言える出来であり、18年熟成とは思えない貫禄を持ちながらロングモーンの果実味も垣間見せる稀有な存在です。

製造背景・成分分析: 1971年蒸溜時点でロングモーンの自家製麦は終了し、ベンリアック製麦由来のゴールデンプロミス麦芽が使用されています 。発酵・蒸留は直火石炭・ワームタブと旧式手法で、酒質は重くフルーティーな典型でした 。そこにシェリーバット18年熟成が組み合わさったのが本ボトルです。香味の主役はオロロソシェリー樽由来の高濃度フェノール・ポリフェノール類でしょう。ブラックベリージャム様の香りはシェリー由来のβ-ダマセノンやエチルフェニルアセテートの働きかけが考えられますし、タール様のニュアンスは樽内面のチャーリング由来のブニルフェノール類の可能性があります。58.1%という度数の高さは上記ロット②同様の現象で、樽内で水分蒸発が勝りアルコール濃度が上昇した結果です 。アルコール度数が高いため、香味成分も極めて濃縮されています。特にエステル類は高エタノール下で溶解度が高く保持される傾向があり、本ボトルもストレートでは重厚な甘味主体で果実香が隠れ、加水すると豊かな柑橘・ベリー香が開花するパターンでした 。硫黄系オフフレーバーは全くと言って良いほど感じられず、銅の作用とシェリー樽内でのスクラビング効果で完全に取り除かれています 。一方でシェリー樽由来のタンニンがかなり抽出されているため、紅茶様の渋みが後味に出ましたが、これは長熟シェリー樽モルトの美点の一部と言えるでしょう 。総じて、1971年ロングモーンのオイルリーな酒質とシェリー樽の圧倒的パワーが融合した本ボトルは、テクニカルには高エステル・高アルコール・高ポリフェノールの3拍子揃った化学的プロファイルを有すると考えられます。その味わいは実に重厚ですが一面的ではなく、奥に隠れたフルーツがアクセントとなり多次元的な風味を実現しています。セスタンテ社/スピノラ向けボトルは総じて評価が高いですが、中でもこの1971年18年は**「古き良きロングモーンの濃縮版」**とも言うべき名品であり、当時の生産の質の高さとボトラーの選定眼を雄弁に物語っています。

味わいは61%という強烈な度数とは思えぬ滑らかさで、オレンジリキュールを思わせる柑橘系の濃厚な甘みが舌先を支配します 。アルコールの熱感はありますが、それ以上に感じられるフレーバーの厚みが勝り、キルシュワッサー(チェリーブランデー)を想起させる華やかな酒質です 。プラムやアプリコットといったストーンフルーツのジャム、さらにはそれら果実を発酵させたブランデーのような芳醇な味わいが広がります 。少量加水すると劇的にバランスが整い、ジャムのような甘さとフレッシュな果実味が見事に両立した風味になります 。その際、背景にロングモーンらしいオレンジの皮の爽やかさがはっきりと感じ取れるようになり、一体となって**「マーマレードを思わせるオレンジ系の味わい」**となります 。フィニッシュは長く、まるでオレンジリキュールを木樽で熟成させたようなウッディな甘さと、ローズウォーターやターキッシュディライト(ゼリー菓子)のようなフローラルな余韻が残ります 。終盤にわずかな塩気を感じるのも面白い特徴で、全体の甘香ばしい印象を引き締めています 。総じて非常に複雑かつ力強いシェリー熟成モルトであり、テイスターのセルジュ氏も「ストレートではロングモーンと当てられないほど異色だが、水を加えると確かにロングモーンらしさが顔を出す。いずれにせよ極めて優れた古酒」と評し91点を与えています 。