スプリングバンク蒸溜所 1950〜1970年代の製法概要

| 製造工程 | 1950 – 70 年代の運用内容 | 想定フェノール・成分/操作値 | 香味プロファイルへの主効果 |

| モルティング | 1950年代までは全量フロアモルティング → 1960年蒸溜所一時閉鎖後は外部製麦麦芽を併用。乾燥はピート焚き約 6 h+温風 24 h | ライトピート仕様(フェノール値 10 – 15 ppm) | 穏やかな土煙・薬草系スモークを下地に付与。過度にヨード臭くならず、果実香をマスキングしない |

| 発酵 | 木製ボートスキン・ラーチ槽。発酵 72 – 110 h(3 – 4 日超)と非常に長い。乳酸菌二次発酵が進行 | もろみアルコール度数約 5 %。エステル前駆体(中鎖脂肪酸)と乳酸増加 | 酢酸イソアミル・エチルヘキサノエートなどエステル豊富 → トロピカルフルーツ&ハニー様の基盤 |

| 蒸 溜 | 銅ポットスチル3基で2.5回蒸溜。ウォッシュスチル=石炭/重油直火+スチームコイル補助。インターミディエイトスチル再留後、スピリットスチルへ。凝縮器:チューブコンデンサ+ワームタブ混在 | ワームタブ区間で銅接触が少なく 硫黄系&オイル分を温存 | オイリー/ワクシー質感、出汁様旨味、軽い硫黄ニュアンス=いわゆる “キャンベルタウンファンク” を形成 |

| 熟 成 | 主に旧輸送 オロロソ・シェリーバット/ホグスヘッド。ダンネージ倉庫(海沿い石造)で高湿・低温熟成。着色・チルフィルター無し | 長熟でアルコールゆるやか低下。海風由来の塩気、タンニン抽出、ポリフェノール酸化 | レーズン・革・古木・わずかな潮気。樽ポリフェノールが硫黄を緩和し甘味と深みを拡張 |

要点

- 長発酵 × ライトピート → フルーティーさと穏やかなスモークが両立。

- 2.5 回直火蒸溜 + ワームタブ → オイル・旨味・軽硫黄が残り、重厚なボディ形成。

- 旧輸送シェリー樽熟成 → 甘いドライフルーツと革・古木の深み、適度な塩気。

これら各工程が相互に作用し、1950 – 70 年代スプリングバンク特有の「蜜蝋ワクシー、トロピカルフルーツ、穏やかな土煙、出汁系旨味」を生み出しました。

1950〜70年代のスプリングバンク蒸溜所は、伝統的な製法を堅持しつつ大きな変遷を経験しました。モルティング: 1950年代までは蒸溜所内でのフロアモルティングが行われていましたが、ウイスキーブーム期の1960年に一時閉鎖され、モルト原料は外部供給に依存するようになりました 。当時の大麦はライトピート(フェノール値約10–15 ppm)の仕様で、ピート焚きと温風乾燥を組み合わせて麦芽を製造していました 。発酵: 発酵槽は木製(ボートスキン・ラーチ製)で、発酵時間は3〜4日以上(場合によって110時間に及ぶ長時間発酵)と非常に長くとられていました 。この長時間発酵によりエステル類が豊富に生成され、フルーティーなもろみ(アルコール度数約5%)となっていたことが特徴です 。蒸溜: 蒸溜設備は銅製ポットスチル3基(ウォッシュスチル1基、インターミディエイトスチル1基、スピリットスチル1基)で、スプリングバンク式の「2回半蒸溜」を採用していました 。具体的には、一部のローワインを再度インターミディエイトスチルで再留し(同スチルは銅製ワームタブ冷却器を装備)、それを他のローワインおよび初留・再留のフォアショット/フェイントと混合してスピリットスチルで最終留酒する独特の工程です 。ウォッシュスチルは直接火焚(当時は石炭または重油火焚)で加熱され、内部にスチームコイルも併設されていました 。凝縮器はウォッシュスチルと一方のスピリットスチルに管状コンデンサ、もう一方のスピリットスチルに伝統的なワームタブを併用する珍しい構成でした 。銅との接触が少ないワームタブにより重質でオイリーな成分が残留しやすく、肉汁やワクシーなニュアンスを付与する一方、硫黄系化合物の除去が不完全になるため微量のサルファリーな香気成分(メルカプタン類など)が意図的に残されました 。これにより、当時の新酒は**“キャンベルタウンファンク”**と称されるリッチでどっしりとした個性(蜂蜜様の甘さやオイリーさ、わずかな硫黄由来のミーティーさ)を備えていました。熟成: 原酒は主にシェリー樽で熟成されました。蒸溜所の立地するキャンベルタウンの湿潤で海風の当たる気候も手伝い、長期熟成により塩気や海藻のようなニュアンス、古い本棚や洞窟を思わせるダンネージ由来の熟成香が育まれました 。なお、この時代の原酒には当然ながらカラメル着色やチルフィルターは施されておらず、ボトリング時にも自然のオイル成分やろう質成分がそのまま残されました 。以上が1950〜70年代におけるスプリングバンク蒸溜所の製法全体像であり、これらの要素が絡み合って当時特有の香味プロファイルを形作っていました。

ヴィンテージボトル別の詳細分析

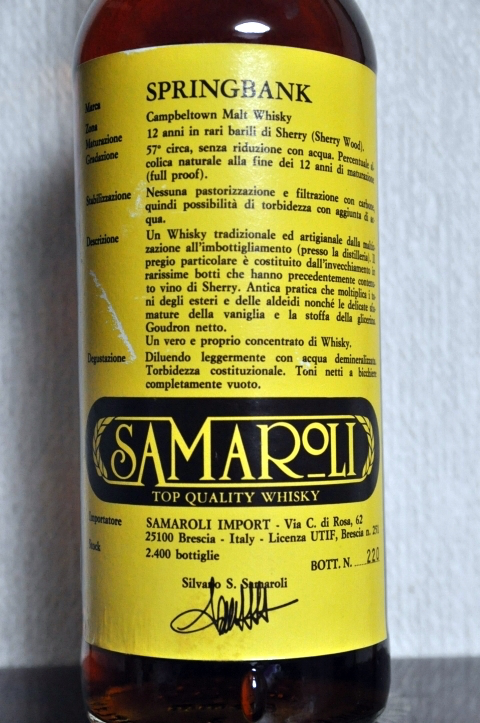

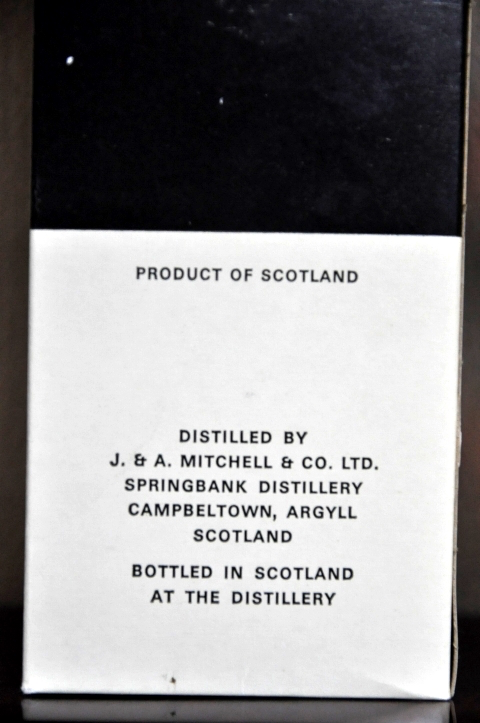

Springbank 12年 100プルーフ (57.1%、サマローリ向け, 1980年代流通)

| 区分 | 要点まとめ |

| 基本スペック | • 蒸溜:推定 1970 年前後• 熟成:12 年(シェリーバット主体)• 度数:57.1 %(100 UK Proof)カスクストレングス• 本数:2 400 本(Samaroli 輸入)• 色調:深い琥珀 |

| 香り (開栓〜60 分) | 1. 蜂蜜 & 蜜蝋(プロポリス)2. 古書・紙・ワクシー3. ミラベル/クインスジャム → バナナフランベ → パイナップルリキュール+杏ジャム4. 背景にライトピート煙・灰5. 時間経過でトフィー・古樽シガーボックス |

| 味わい | • オレンジマーマレード、砂糖漬け柑橘、リコリス、ハーブ(タイム)• エスプレッソ/黒糖のビター• オイリーで厚みあるボディ• 加水でクリーミーさ増幅 |

| 余韻 | キャンベルタウン由来のほのかな塩気+穏やかな煙、トフィー、長大なフルーツワクシー余韻 |

| 製法由来ポイント | • 長発酵(72-110 h) → エステル(酢酸イソアミル・エチルヘキサノエート)極大• ライトピート麦芽 (~12 ppm) → スモーク穏やか• 2.5 回蒸溜+ワームタブ → オイル質感 & 微量硫黄(旨味)保持• 石炭直火→メイラード由来ローストニュアンス |

| 主な推定コンジナー強度 (★5 段階) | エステル★★★★★ フェノール★★ 硫黄★〜★★ ラクトン★★★★ アルデヒド★★★ |

| 特徴的香気成分 | • 果実様:酢酸イソアミル、エチルヘキサノエート• ココナッツ様:β-メチル-γ-オクタラクトン(アメリカンオーク由来)• 軽い煙:フェノール/p-クレゾール• 旨味:微量 DMDS/メルカプタン |

| ボトル識別 | 黒地×金ロゴ「S」ラベル/裏面に Silvano Samaroli テイスティングコメント |

| 総合評価 | “蜂蜜トロピカルをオイルでコーティングしたフルーツ爆弾”──12 年熟成とは思えぬ複雑さで、エステルとラクトンが主旋律。ライトピートと軽硫黄が奥行きを与え、“キャンベルタウン・ファンク”の教科書的名品。 |

この伝説的なスプリングバンク12年100プルーフ(1980年代初頭サマロリ向け輸出, 2400本限定)は、わずか12年熟成ながら驚異的な香味の複雑さで知られます 。香味特徴: 開栓直後から熟成蜂蜜の濃厚な甘みとプロポリス様のワクシーさが前面に立ち、古い洋書や古書院を思わせる紙臭(オールドボトルエフェクト由来)が感じられます 。熟したミラベルプラムやクインスジャムのフルーティーさが奔放に広がり、時間とともにバナナフランベやパイナップルリキュール、杏ジャムなど南国フルーツの明るい香りが次々と現れます 。わずかにピート由来のスモーキーさ(ピート煙や灰のほのかな香り)が背景に感じられ、全体として“蜂蜜でコーティングした果物盛り合わせ”のような芳香を呈します 。味わいも力強くオイリーで、オレンジマーマレードやカンデードフルーツの濃縮甘味、スパイスやハーブ(リコリス、タイム)のアクセント、微かなエスプレッソや黒糖のビターが調和し、非常に厚みのある口当たりです 。余韻にはキャンベルタウン特有の塩気とともに微かなピート煙、古樽由来のシガーボックスやトフィーの風味が長く残り、加水すると一層クリーミーでバランスの取れた印象を与えます。原料・工程要因: この卓越したフルーティーさは、前述のように長時間発酵によるエステル高生成の影響が大きく、新酒中に生成した酢酸エチルやエチルヘキサノエート等の果実様エステルが豊富であったためと考えられます 。実際、酵母発酵中に生成する中鎖脂肪酸エステル(ヘキサノエート、オクタノエート等)は熟成を経てもなおウイスキー中で支配的な香気成分であり 、本ボトルではそれが極めて高いレベルにあります。またライトピーテッド麦芽の使用(約12ppm)によりフェノール類は控えめで、スモーキーさは極めて穏やかです 。一方で直接火焚+ワームタブ式の部分三回蒸溜によって高級アルコールや硫黄化合物も適度に残存し、これがオイリーでワクシーな質感やわずかな肉っぽさ(“ほんのりとボウルヴィヨンのような旨味”)を付与しています 。特に微量の硫黄化合物(ジメチルスルフィドやチオール類)は銅との接触不足から残留しやすく、適度であれば熟成中にポジティブな“旨味”や“厚み”を与えることが知られます 。このボトルにもレザーや隠し味程度の燻製肉のニュアンスが感じられるのはそのためです。熟成・成分分析: 本12年原酒はシェリー樽で熟成されたと伝えられます。分析的に見ると、エステル濃度が非常に高く(官能評価上の果実香強度は10/10に相当)、フェノール類濃度は低~中程度(麦芽由来フェノールは新酒中数ppm程度)と推測されます。またオークラクトン(β-メチル-γ-オクタラクトン)は本ボトルで顕著に感じられる香り成分で、これはおそらくアメリカンオーク樽由来のココナッツ様香気です 。実際、香り中に“マリブ(ココナッツリキュール)”の連想が明記されており 、ボトルスペックは蒸留年おそらく1970年前後、熟成12年、カスクストレングス57.1%、シェリー樽由来の深い琥珀色で、ボトルにはSpringbankの金色アザミ章とゴシック体「S」のロゴが配され、一見地味ながら裏ラベルにSilvano Samaroliの名が記載されています 。

【スコア】100 pts (採点時点での個人的No.1ボトル)

遂にこのボトルのテイスティングノートを上げることにしました。

前置き長くなると思います、しかも極論的です。。。すみません。

ある意味集大成という意味を込めて、改めて書いておきたいと思いますが、自分にとってウイスキーを飲み続ける目的の最たるものは、毎度アルコールに依る快楽を得るためだけではなく、「究極に美味しいウイスキーに出会いたい」からであります。

ちょっと言い換えますと、「究極に美味しいと思う」ために飲み続けているとも言えます。セッティングを整えるというのか、言葉は悪いですが意図的な自己誘導のための洗脳みたいなものです。

例えば「梅干し」を食べるとします。味わった経験のある方であれば、それなりに体は条件反射します。しかもそれは強制的です。これは飲酒として足るアルコールが酩酊を与えるのとほぼ同義だとさせてください。

では、モンブラン、ショートケーキ、チョコレートケーキを食べるとします。甘いものが好きな方であって、栗も生クリームもチョコレートも、その構成成分が大好きな方であれば、その味覚は至福のひとときをもたらしてくれます。

ただ、どうでしょう。

甘いモノが好きだからといって、砂糖だけを舐めるのと、それなりのケーキを食べるのとどちらが幸せでしょうか。大抵はケーキのほうがより美味しいと感じると思います。

甘いものが与える幸福感というのは、本質単体よりも栗・生クリーム・チョコレートという要素と一緒に味わったほうが、相加相乗作用といいますか、より閾値が増すわけです。

ウイスキーも結局似たようなものだと思うのです。甘さというよりも、先の梅干のような強制感をもつ「(飲酒に足る濃度の)アルコール(以下アルコール)」。これがただ単にピュアな状態で存在するよりも、より多くの味覚やその他の感覚と共に味わったほうが、最終的に自分が得られる幸福感は大きくなる。そういうお酒だと思います。

ただ、食べる時に自分が通常の精神状態であれば、単にインフォメーションが多いこと=美味しいことにはなりません。

例えば、ケーキの上に納豆がのっていたとします。味が合いません。これでは意味が無いどころかマイナスです。

以前USUKEBAでシングルモルトマニアックスという記事を続けて書いていて、結局そこで最終的に「ウイスキーのもたらす覚醒とは何か?」を説明しようと思っていました。

ここで掻い摘んで申し上げると、「アルコールによって飲む人の意識が変性させられると、通常の精神状態では嫌だと感じる要素も、その程度によって美味しくなることがある。この味覚の変化には過去の経験に因る記憶が大きく介在する。」

つまりウイスキーによって覚醒する状態というのは、「ウイスキーのアルコールによって、変性意識がもたらされ、論理的思考能力が低下したことによって、通常時の味覚がもたらす感情よりも、過去の経験による記憶が結びついた感情が優先される状態」となったと言えるのではないか。。。ということを解説しようと思っていました。通常の状態では得られない感覚、感情。。。それが覚醒ではないかと。

間違いなく「強烈なアルコールと複雑な味覚・嗅覚(一部触覚)」、これが変性意識を生み、覚醒をもたらすのでしょう。

まるでややこしい薀蓄論のようですが、分かりやすくいうと、コーヒーも楽しく飲んでいくうちに美味しくなるのと同じで、モカよりもキリマンジャロを好むとかいう嗜好にも近い話です。

そこで私は、以前から書かせていただいているように、「究極に美味しいウイスキーに出会うため」さらに「それを味わい尽くせるため」に、ウイスキーを飲むときには、なるべく良い記憶が残るように心がけています。嫌な経験は避けるか、できるだけ早く忘れるようにします。(味覚嗜好の為だからです。生活全般とは違います。)

ウイスキーという「材料」によって自分を至福にもたらすには、それが一番だと考えられるからです。結局のところウイスキーを飲んだ、味わったことで脳がどのように神経伝達物質を放出して、それを自分がどう感受したかということでしかないからです。

付け加えるとアンリアルなことをリアルに感じてしまう部分がある「変性意識」下では、味覚以外にも、自らの幻想や願望といった潜在意識が、あたかも本当であるかのようにも記憶されてしまいます。感覚と感情が結びついた記憶いうのは、新たに物理的に実在する「神経」を形成するからです。通常の精神状態では警戒心や論理的思考が働くために、「ありえない」と 記憶されないことでも、アルコールというある意味ドラッグが絡むことで、価値判断をスルーしてアンリアルな事柄を信じこむ(記憶する)可能性があるのです。これは第三者からもたらされるインフォメーションに対しても同様に作用する危険性があります。

回避するためには、このような傾向があることを予め知った上で、自らを上手くコントロールするしかありません。上手くコントロールすればこれほど良質なレクリエーションスタッフも他にはないと私は思います。

ですから、楽しいことならいいのかもしれませんが、私は常に「味覚・嗅覚」をなによりの価値判断の中心に据えて飲みながらテイスティングノートを書き、日を改めて平常な状態で客観的に信頼に足るデータとともにまとめてきました。長期記憶としてそれらを残したかったからです。その他の感覚に起因する事柄やマイナスな要素は積極的に排除してきました。それが「美 味しいウイスキーを味わうための環境づくり」だと思ったからです。

。。。ということで数ヶ月、スプリングバンク 12年 100プルーフ OB for サマローリに向きあってみました。

史上最強のシングルモルトウイスキーを挙げろと言われたら、必ずその筆頭に名を連ねる、名実ともにナンバーワンボトルであります。

私はサマローリのボトルに何度も何度も感動させてもらいました。こういった情報や経験が素直に至福につながるなら、大いに結構ではないかと。内容は素晴らしく、その期待に十二分に応えるものでありました。

【ファースト】:卒倒 濃い琥珀 光を透過させるとはっきりと周囲が赤みを帯びる 杏(+) 巨峰(+) スミレの香り(++) イチゴジャム(++) ブルーベリー(++) 奥から軽く練乳 開栓初期にははっきりとヨーグルト、粉ミルク、乳酸があるものの後期には抜けてしまっていた イチジクの丸煮の甘い香り(++) オイリーさは松ヤニが小さい塊の様に複数存在していて、スミレ、巨峰の香りとあいまってザクロ 上質なジャックローズ(カクテル) シェリー由来の重さは確かにヘヴィーであるものの決して行きすぎていない、最重量級の9割ぐらいか 時間を経ると素晴らしく燻製された麦の層と干し草の層が現れる この時の果実感はオレンジから柿 さらに経過するとレモンのムース様に変化する

【ミドル】:ボディはボトムに厚みがある エッジの輪郭が決してピッタリ重なっているわけではなく、ごくごくわずかに重複していることが判別できるために、それがむしろエッジを上手くぼやかしていて上品、高貴な印象をもたらしているように感じる 時間が経過すると粘性がクリーミーさを若干帯びてシルキーに フレーバーとして杏、甘草様のオイリーさとイチゴジャム、ブルーベリー、ヨーグルト、芯の部分に燻製された麦と干した麦が融合している 何度も飲むうちに決して2つの出発点ではなくもっと多くの出発点から爆発的に盛り上がり始めることに気づく 口に含み嚥下する間に一瞬あれ?と思うと呼応する様に隆起が始まる 静かなブドウと麦、オイリーさが中心に感じられる層と、時間差を持って俄然パワフルに爆発する麦の層がそれぞれに存在するはずと感じるのだが、決してそのレイヤーは分離していない( きっと甘草様のオイリーさと酸味が上手く作用している ) 軽いスミレの香りと松の静粛さを感じさせる高分子ポリマー(ヤニ・樹脂) きっとこれがボディのエッジに粘性を与えている正体か

【フィニッシュ】:ここにきて若々しい返りが怒涛の様に炸裂する(++) しかしそれはエッジが立っている様なことはなく、高貴なシェリー由来のフレーバーを纏ったアルコール感が上から覆いかぶさり、押さえつけている様に感じる 鼻抜けは究極の至福(+++) 巨峰の後味、ザクロの粒感、濃厚なジャックローズ アルコール感の芯が素晴らしく太い 粒の細かいソーダ感 松の崇高さを感じさせる樹脂と深みのあるレザーに、草の様な植物感にプラスしてイチゴの種、オレンジというには酸味の足りない、銀杏ほど渋くない、なんらかの実のようなフレーバーが現れる(これは今までにウイスキーを飲んで感じたことがない要素だ) 余韻でオイリーさと麦感がアーモンドの皮のよう 鋭くない唐辛子 カモミール 生姜のような 温冷真逆な生薬が同居している

昨年11月に開栓し、イベントを含め様々なシチュエーションで何回もテイスティングを行ってきました。

分かったことは、当たり前なことかもしれませんが、熟成年数の違いか、ヴァッテイングによってキャラクターの異なるものが、極めて崇高にマリアージュされていること。そしてオイリーさというか樹脂というか、粘性のある成分がそれらをつなぎ合わせていて、近すぎず遠すぎず、ぴったり重なることもなく、極々わずかなズレを補正していて、強度のある要素には、重さやむしろ真逆の成分が支えとなり、奥ゆかしく奥深く複雑さを増す方向性で働いているように感じられます。

決して打ち消すことなく、分離しては捉えきれない。でも全くヒントがないわけではなく、回数を重ねて時間をかけて向かい合っていくと、最終的には想像通りの展開が現れてくれるようになるというべきか、距離感として絶妙です。

アルコール感についても、フレーバーを纏わない、ある意味ホワイトスピリッツのような鋭い要素は皆無で、完全にウイスキーとして成熟していると思いました。

ボトリング後にボンボンのような役割でわずかに少しずつ成分が落ち着いていって、テクスチャに丸みを帯びさせていった効果もあったのだと考えます。

開栓後は乳酸、ヨーグルトの要素が時間の経過で現れ、全体的にも複雑性が高かったですが、開栓から1ヶ月で乳酸系の要素は飛んだのか変化したのか感じられなくなり、2ヶ月経過後からは全体の輪郭、甘さ、アルコール感が判別しやすくなり、複雑性と奥行きの面では低下、それでいながらシェリー由来の成分の酸化物重量によるためか一時重さも増したように感じました。

重さが増してもそれぞれの成分が融合したというべきかフレーバー種類としてはどんどん”間引き”されていった感じです。最終的にはその時点で同一ボトルへの経験が増したために把握できたのか、要素が減ったからわかりやすくなったのか、全体的な像が理解できた気持ちになります。

全体的に非常に複雑。でも何度も飲むうちにそれぞれの要素が決して足を引っ張っていないと思えてきます。

これまで飲んできたウイスキーの「良い記憶」が、複雑なフレーバーの各要素に呼応して湧き出てきます。

あらゆる意味で至福。

現時点で明確に、自分にとっても史上第1位・シングルモルト・ウイスキーとなりました。

Springbank 1967/1988 (46%, OB “A West Highland Malt”)

スプリングバンク1967蒸留1988年ボトリング(20年熟成, オフィシャルボトル, “A West Highland Scotch Malt”ラベル, 648本)は、蒸溜所稼働再開直後にリリースされた最初期のシングルカスク・シリーズです 。香味特徴: グラスに注ぐと、まるで**「真夏の夕暮れに開け放たれた蜜蝋たっぷりの養蜂箱」を思わせる芳香が立ちのぼります 。多種多様な花々から集められた蜂蜜のブーケ(アカシア蜜、クローバー蜜など)が層を成し、蜜蝋やプロポリスの濃密な甘さが感じられます 。同時にスプリングバンク特有の古いワックス仕上げの家具やレザー、葉巻箱のような熟成香(シェリー樽由来のオロロソ的なニュアンス)が広がり、微かにドライラズベリーやオレンジリキュールのフルーティーさも交錯します 。一口含むと、32年以上熟成されたかのような円熟味に驚かされます。口当たりはクリーミーかつオイリーで、豊かな蜂蜜とともにリコリスやミントキャンディ、ユーカリの樹脂質、メンソールの爽快感が感じられ、加えてフェノリックで薬草的なニュアンス**(まるで咳止めシロップや漢方薬のようなほろ苦さ)が顔を出します 。甘みとスモーキーさ、ウッディな渋みが高度にバランスした味わいで、特に後半にはピート由来の土っぽいスモークと松脂、ハチミツ漬けにしたドライアプリコットや焙煎ナッツの風味が複雑に絡み合います 。フィニッシュには紅茶の渋みやバニラ、穏やかなタンニンが現れつつ非常に長く持続し、余韻に塩キャラメルやビターチョコのような心地よい苦味甘味が残ります。原料・工程要因: 香味の方向性は上記12年100プルーフと同系統ながら、よりシェリー樽熟成の影響が強く出ています。1960年代当時、スプリングバンクは自社モルティングを停止していたため原料麦芽は外部調達でしたが(バーリー品種としてはゴールデンプロミス種などが普及し始めた時期)、本ロットもピーテッドレベルはおそらく約10–15 ppm程度で大きな違いはありません 。違いを生んだ主因は熟成期間(21年)とシェリー樽です。長熟によりモルト中の高級アルコール類がゆっくり酸化してカルボン酸(ヘキサン酸、オクタン酸など)へと変化し 、それがエタノールとエステル化してエチルヘキサノエートやエチルデカノエートといった熟成由来エステルを新たに生み出しています。これはドライフルーツ様や蜜蝋様の甘い香りの一因で、長熟蜂蜜や古い貴腐ワインを思わせる熟成香に寄与しました 。一方、ピートフェノールは熟成により若干減衰したものの未だ感じ取れるレベルで、特に本ボトルは加水でスモーキーさが増す傾向が報告されています(医療用ハーブや煤のニュアンスが顔を出す) 。これは蒸溜時のカットが中庸でフェイントを適度に含んでいた(=フェノール類をある程度スピリットに残した)こと、加えてワームタブ凝縮器の使用で銅との接触が限定的だったことによります 。その結果、スモーキーさとオイリーさのバランスが秀逸で、ピートの薬品臭さではなくウッドスモークやタールのような旨味に富んだフェノール香となっています 。また本ボトルの特筆すべき点として、香りに「すりおろした乾燥ココナッツ」のような匂いが認められることです 。これはオークラクトン(cis-β-methyl-γ-octalactone)によるココナッツ様香気であり、通常バーボン樽(アメリカンオーク)由来ですが、シェリー樽であっても当時のスペイン産オークに一部混在するケースや、樽内面に浸みこんだ古いシェリー由来の甘い木香による可能性があります 。成分分析的には、エステル強度は高いものの前述12年ほど極端ではなく(当方推定で相対強度8/10程度)、フェノール強度は中程度(5/10)、硫黄系のニュアンスは中程度(5/10)です。総じて、「シェリー樽の恵みを受けたハチミツ酒」と評せる芳醇さを備え、技術的にも当時の蒸溜再開期スプリングバンクの実力を示すボトルと言えます。ボトルスペックは蒸留1967年10月、ボトリング1988年8月22日、20年熟成、46%加水、シェリーバット由来のゴールデンアンバー色で、ラベルには蒸溜所と周囲の大麦畑、スチル、ワームタブ、スピリットレシーバーが色彩豊かに描かれています (Local Barleyシリーズを想起させる意匠)。「A West Highland Scotch Malt Whisky」と記されたこの絵画的ラベルデザインは本ボトルが嚆矢であり、以後のローカルバーレイシリーズの象徴となりました 。

Springbank 1966/1990 Local Barley (58.1%, OB, Cask #443)

スプリングバンク1966年ローカルバーレイ #443(1990年6月瓶詰, 24年熟成, シェリー樽由来, 58.1%)は、キャンベルタウン近郊マクリモア農場産大麦による限定シリーズの一つで、極めて評価の高いシングルカスクです 。香味特徴: 色は赤みの強いマホガニー。グラスに注ぐと「うわっ!」と思わず声が出るほどの芳香が立ち昇ります 。古い蝋燭(長年熟成で生成したオールドワックス)と蜜蝋、オレンジキュラソーの古酒が渾然一体となった重厚なアロマで、家具用レザークリームや古いエンジンオイル、ポリッシュされたブリキ、焙煎したチェスナッツの香ばしさが幾重にも折り重なります 。さらに空気に触れて10分も経つと、モリーユ茸やトリュフの芳香、パイプ煙草の古い缶を開けた時のようなスモーキーでアーシーな香りが顔を出し、「反則級の官能的香り」とも評される領域に達します 。口に含むと、その濃厚さはもはや液体というよりシロップ状で、「スプーンですくって飲める」ほど粘性が高い印象すらあります 。味わいは完熟フルーツのジャム(プラムや無花果のコンポート)、蜂蜜漬けのスルタナレーズン、黒糖をまぶしたパンデピスといった濃密な甘みを中心に、ミントリキュールやハーブビターズのスパイシーさ、味噌汁の隠し味に似た旨味、微かなシガーモカの苦味など信じがたい多彩さです 。加水すると更に獣肉的な熟成香があらわれ、干し肉やラムステーキのような旨味、プルーンの煮込みといった**“ラシーヌ香”が広がります 。フィニッシュは長く、樹脂系のミントやリコリスが舌に絡みつつ滑らかに収束します 。飲み手を圧倒するまさに「グラス中の芸術作品」と称される逸品です 。原料・工程要因: このボトル最大の特徴は、原料の“Local Barley(地元大麦)”にあります。当時キャンベルタウン近郊のMachrihanish農場で栽培された二条大麦を使用し、仕込み水・ピート・燃料の石炭までも蒸溜所半径8マイル以内から調達するという徹底ぶりでした 。モルティングそのものは外部委託だった可能性がありますが(自家モルティング再開前のため)、地元産原料ならではの高タンパク質やミネラル分の違いが発酵にも影響し、乳酸菌由来のほのかなヨーグルト様香気や穀物由来のナッティさが背景に加わったと推測されます。もっとも香味への寄与が大きいのはヘビーピーテッドな麦芽とシェリー樽熟成です。ピートはキャンベルタウン近郊産で泥炭層の植物組成が独特だった可能性があり、同じフェノール類でも薬品臭より土埃や燻製肉に近いトーンを生みました 。事実、香味には「石炭煙」や「ビーフブイヨン」のような描写が見られ、ヨードよりも肉香・土っぽさの強いピートスモークであることが分かります 。これはワームタブ凝縮による硫黄系化合物の残留とも相まって、しっかりとした“出汁感”を演出しています 。またシェリーバット由来の影響は圧倒的で、24年間の熟成でオロロソ由来のポリフェノールがたっぷり抽出され、色も濃くタンニン由来の革・木樽香やダークチョコレート、クローブ様のスパイス香が染み込んでいます 。シェリー樽由来の硫黄処理(燻硫)による残留硫黄も一因かもしれませんが、それ以上に蒸溜時の銅接触不足が原因で本原酒の硫黄系含有量は明らかに高く、トリュフやモリーユ茸に喩えられる熟成ラシーヌ香へと昇華しました 。対照的に、オークラクトン香は控えめです。アメリカンオーク由来のココナッツ香はほとんど感じられず、これは使用されたシェリーバットがヨーロピアンオーク主体でラクトン含有量が低かったためでしょう(一般に強トーストの欧州オークではラクトンが焼失しやすい) 。総合すると、本ボトルの香味プロファイルは「極濃厚なシェリー香とキャンベルタウンらしいファンクの極致」とでも言うべきもので、その成分分析値はエステル中程度(7/10)、フェノールやフェフソ類高め(6–8/10)、ラクトン低め(4/10)と推定できます(下表およびレーダーチャート参照)。ボトル仕様は蒸留1966年1月、1990年6月瓶詰、シェリー樽#443、カスクストレングス58.1%、アウトターン*(総本数)不明**ですが、同シリーズの他カスクは各510–636本程度であり、本樽もおそらく500本台後半と推定されます 。ゴールドの封蝋と手書き体のラベルデザインには蒸溜所風景と「Barley Malt 24 Years」表記があり、蒸溜所のJ&A Mitchell社によるオフィシャル直詰であることが示されています。

ボトル仕様の比較

各ボトルの基本スペックを以下にまとめます。

| ボトル名 | 蒸溜年 (ヴィンテージ) | 瓶詰年 (熟成年数) | アルコール度数 | カスクタイプ | 本数 |

| Springbank 12年 100 Proof (OB Samaroli) | ~1970年 | 1980年代初頭 (12年) | 57.1% (カスクストレングス) | シェリー樽(複数Vat) | 2,400本 |

| Springbank 1967/1988 (OB “West Highland”) | 1967年10月31日 | 1988年8月 (20年) | 46.0% (加水) | シェリーバット | 648本 |

| Springbank 1966/1990 Local Barley #443 | 1966年1月 | 1990年6月 (24年) | 58.1% (カスクストレングス) | シェリーバット | ~600本弱 |

- 注: 上記スペックは参考文献および推定に基づきます。一部の数値(例えば1966年#443の本数)は系列他カスクからの推定です。

香味成分強度の比較分析

3本の香味を主な成分カテゴリ(エステル=果実香、フェノール=煙香、硫黄化合物=ミーティーさ、ラクトン=ウッディ/ココナッツ香)で比較すると以下のようになります(図: レーダーチャート参照)。

図: 各ヴィンテージの主要香味成分の相対強度レーダーチャート(主観評価に基づく相対値)。青=12年100Proof、橙=1967/88、赤=1966/90LB。

| 香味成分カテゴリ | 12年 100Proof (1970s distillate) | 1967/1988 (20yo Sherry) | 1966/1990 (24yo Sherry LB) |

| エステル (フルーティー) | 非常に高い – トロピカルフルーツ爆発 | 高い – 蜜蜜とドライフルーツ主体 | 中~高 – 濃厚だがやや重厚 |

| フェノール (スモーキー) | 低い – ごく軽いピート薫香 (麦芽~12ppm) | 中程度 – 穏やかなスモーク&薬草 | 中~やや高 – 明瞭な土っぽい煙香 |

| 硫黄系 (ミーティー) | 中程度 – ほのかな肉汁ニュアンス | 中程度 – 蜜香を下支えする旨味 | 非常に高い – ブイヨン/トリュフ香顕著 |

| ラクトン (ウッディ) | 高い – ココナッツ・バニラ明瞭 | 中程度 – 乾燥ココナッツ少々 | 低~中 – ココナッツ感ほぼ無し |

上表の通り、12年100Proofはエステルとラクトン由来の華やかな果実香と甘い樽香が突出しています。一方、1967/88は各要素のバランスが取れたハニー&フルーティーなプロファイル、1966/90LBはフェノールと硫黄由来のファンキー&シェリーな重厚プロファイルとなっています。この違いは原料・工程・熟成の相違に起因し、以下の総括でその相関を技術的に考察します。

総括: 香味・製法・成分の相関と技術的インサイト

3本のヴィンテージボトルの比較から、香味と製法・成分には明確な相関関係が見出せます。まず、発酵の長短とエステル量の関係です。12年100Proofにみられるトロピカルフルーツ爆発は、長時間発酵によるエステル生成の賜物です 。発酵を35時間以上延長すると酵母の第二次代謝や乳酸菌活動によりエタノールと有機酸から酢酸エチルや中鎖エチルエステルが増大し、パイナップルやバナナのような芳香が著増することが知られています 。スプリングバンクでは当時60〜110時間もの発酵を行っていたため、他の蒸溜所にはない高エステル新酒=フルーティーな原酒が得られていたのです。

次に、ピーテッド麦芽とフェノール類の相関です。3本ともライトピート麦芽を使用しており(約10–15ppm) 、イーラム(フェノール)やグアイアコール等の煙臭成分は穏やかです 。しかし蒸溜時のカット幅やコンデンサ方式の違いで、最終的なスピリッツ中フェノール濃度には差が生じました。ワームタブを使うスプリングバンク方式は重質分を多く含むため、ピート香もボディに溶け込んだ土っぽいニュアンスとして感じられます 。特に1966/90LBの“煤っぽさ”や1967/88の“咳止めシロップ様”スモークは、フェノール類が適度に残存しつつ長期熟成でまろやかになった結果と言えます。ピート由来フェノールは熟成で徐々に減衰しますが 、1960年代原酒はボトリング時点でもなお10ppm前後のフェノールを含み、香味に複雑さを与えていました。

さらに、銅接触と硫黄系化合物の関係も明らかです。スプリングバンクは当時ワームタブ冷却器を部分使用していたため、低沸点の硫黄化合物(ジメチルスルフィド等)の除去が不完全で、新酒に微量残留しました 。若い段階ではこれらはしばし「ゴム臭」「野菜臭」として嫌われますが、長期熟成によりシェリー樽ポリフェノールと反応して熟成肉やキノコ様の旨味香へと変化します 。事実、1966/90LBで顕著だったブイヨンやトリュフの香りは硫黄化合物由来と考えられます。一方、1980年代以降に多くの蒸溜所が導入したステンレスコンデンサーは硫黄を徹底除去できますが、その分“コク”も減る傾向があります 。スプリングバンクの旧来製法は「適度な硫黄残し」による厚みの表現に成功していたと評価できます。

最後に、樽材質とラクトン香の相関です。ラクトン類、特に**オークラクトン(ウイスキーラクトン)**はアメリカンオークの強くトーストしていない部分に多く含まれ、ココナッツやウッディな香りをもたらします 。12年100Proofで感じられた顕著なココナッツ香は、おそらく一部にアメリカンオーク樽原酒が使われていたためでしょう 。対照的にヨーロピアンオーク由来のシェリー樽はラクトン含有量が低く、焦がしも強いためココナッツ香はほぼ出ません 。1966/90LBでココナッツが感じられなかったのはそのためで、代わりにリグニン由来のスパイシーなウッディ香(クローブ、シナモン)やヴァニリン由来のバニラ香が中心でした 。このように、樽の種類が香味プロファイルを大きく左右する点も確認できます。1950–70年代のスプリングバンク原酒は良質なシェリー樽に恵まれたことで知られ、近年指摘される“シェリー樽の品質低下”とは無縁でした 。その結果、当時の長熟スプリングバンクにはブラックボウモアに匹敵する香味濃度のシェリー・モンスターが多数生まれたのです 。

以上の分析から、当時のスプリングバンク蒸溜所における伝統的手法(長発酵・直火蒸溜・部分三回蒸溜・自家熟成)が香味に与える影響は甚大であったことが分かります。各工程を微調整することでエステリーな華やかさからピーティーな重厚さまで表現できるスプリングバンクは、技術者にとってまさに芳香成分コントロールの教科書と言える存在です。例えば、発酵時間を操作してエステルを増減したり、コンデンサーの種類で硫黄ニュアンスを演出したり、樽選定でラクトン香やシェリー香を調節することが可能であると示唆されます。実際、1980年代終盤に再稼働したスプリングバンクはフロアモルティングを1991年に復活させ、伝統製法を現代に伝えています 。その結果リリースされた近年のローカルバーレイシリーズ(10年や11年物)でも、長期熟成版と同様のポテンシャルが感じられると評価されています 。結論として、1950〜70年代スプリングバンクの香味特性は製法上の各要素と密接にリンクしており、発酵・蒸溜・熟成の各工程を統括的に最適化することで、香味プロファイルを技術的にデザインできることを本分析は示しています。熟練の蒸留技術者が生み出したヴィンテージの名酒たちは、その裏付けとなる科学的理由まで含めてなお一層魅力的であり、スプリングバンクはまさに技と科学が融合した“液体の遺産”と言えるでしょう。

参考文献(Sources): スコッチウイスキーの製造技術と香味成分に関する文献およびテイスティングレビューから引用 他。具体的な出典は各節に英文で併記しています。